董某,男,53岁。发现乙肝标志物阳性3年,抗病毒治疗3年伴HBV DNA反复阳性。

入院情况

患者于三年前查出乙肝病毒标志物阳性,并且肝功能异常,排除了其他原因导致的肝功能异常,考虑为e抗原阳性的慢性乙型病毒性肝炎,符合抗病毒治疗指征,在当地医师的建议下于2010年10月应用了普通干扰素治疗。这种治疗持续了6个月,直到2011年3月,患者HBV DNA和转氨酶都没有明显改善,患者换用普通干扰素加用阿德福韦酯的联合治疗方案,持续了不到一个月时间,医师又将普通干扰素换成了长效干扰素聚乙二醇干扰素α-2a(派罗欣)。派罗欣联合阿德福韦酯应用了2个月左右,到2011年6月,查HBV DNA仍然阳性,转氨酶虽有轻度改善,但是并没有恢复正常。因此患者再次调整了治疗方案,应用派罗欣联合恩替卡韦治疗,在2011年7月左右,患者肝功能好转,HBV DNA转阴,而医师在坚持了3个月后停用了恩替卡韦,单用派罗欣治疗。停药1个月后至2011年11月份,患者再次检查发现肝功能和HBV DNA均出现了反复。然后仔细分析患者治疗过程后,再次使用派罗欣联合恩替卡韦治疗,至2012年3月病毒转阴,2012年12月病毒再次出现阳性,为4.17×104IU/ml,此时患者HBsAg 735IU/ml,HBsAb 0.29m IU/ml,HBeAg 17.539COI,HBeAb 2.42COI,HBcAb 11.52COI,停用目前治疗,患者应用中药治疗3个月后,复查出现转氨酶明显升高,HBV DNA明显升高,2013年3月由门诊入院。患者既往有2型糖尿病病史10年,胃镜检查提示胃溃疡及十二指肠球部溃疡。查体:生命指征平稳,全身皮肤黏膜无黄染,无出血点、瘀斑,未见肝掌及蜘蛛痣。全身浅表淋巴结均未触及肿大。咽后壁无充血,双侧扁桃体无肿大。心肺查体未见明显异常。腹部平坦,未见胃肠型及蠕动波,腹壁未见静脉曲张,全腹软,无压痛,无反跳痛及肌紧张,未扪及包块,Murphy征(-),肝脾肋下未触及,肝脾区无叩痛,移动性浊音(-),肠鸣音4次/分。化验检查:肝功能:ALT 157U/L,AST 92U/L,GGT 89U/L,乙肝五项定量:HBsAg1005IU/ml,HBsAb 0.26m IU/ml,HBeAg 16.791COI,HBeAb 2.36COI,HBcAb 13.39COI。乙肝DNA 5.51×107IU/ml。血常规:PLT 94×109/L。自身抗体均阴性,腹部超声:肝实质弥漫性损害(轻度)胆囊炎,胰、脾声像图未见明显异常。

初步诊断

患者为一例反复抗病毒治疗的慢性乙型肝炎患者,其诊断依据为反复肝功能异常,乙肝病毒标志物阳性,没有饮酒史、脂肪肝、自身免疫疾病以及其他可疑引起肝脏疾病的病因,因此考虑患者肝脏损伤原因主要由乙肝病毒引起,加之患者年龄为53岁,慢性HBV携带的可能性减少,因此根据以上情况以及患者病史,初步主要诊断为:

1.慢性乙型病毒性肝炎(e抗原阳性)。

2.胃溃疡。

3.十二指肠球部溃疡并出血。

4.2型糖尿病。

鉴别诊断

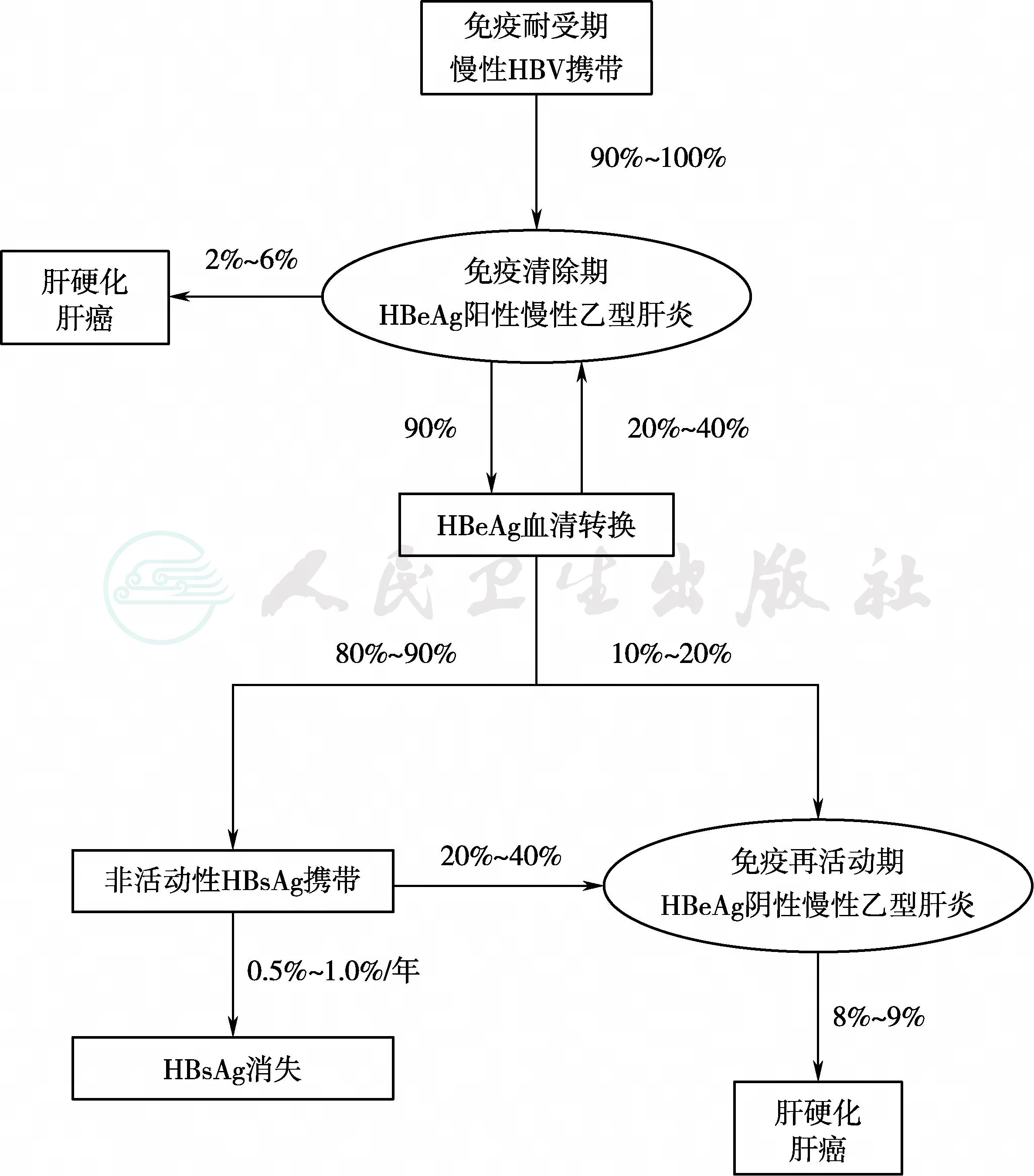

HBV引起的慢性肝炎是比较明确的,目前,根据HBV慢性感染的自然史又将其分为:①慢性HBV携带;②e抗原阳性慢性乙型肝炎;③非活动HBsAg携带;④e抗原阴性慢性乙型肝炎;⑤乙型肝炎肝硬化;⑥乙型肝炎相关肝细胞癌。图1显示了这些诊断在乙肝患者时间分布和比例分布。

图1表明,慢性乙型肝炎患者的疾病发展过程需要经历不同复杂的情况,事实上,这些诊断之间的鉴别也是比较复杂的,每一名患者并非可以泾渭分明的诊断,尤其是两个相邻的阶段。更复杂的是,患者的诊断还有可能随时间变化而变化。如已经发生了HBeAg血清转换的患者仍有20%~40%的可能再出现HBeAg阳性。此例患者在超过6个月的病程中始终HBeAg阳性,HBV DNA阳性,肝功能异常,在排除了其他导致肝功能损害的因素后,患者应该处于免疫清除期,即HBeAg阳性慢性乙型肝炎,患者有2%~6%可能发展为肝硬化、肝癌,随着时间延长多数会发生HBeAg血清学转换,此患者经过长期观察,尚未发生HBeAg血清学转换,故诊断HBeAg阳性慢性乙型肝炎成立。患者的消化性溃疡及糖尿病可能会影响其预后,但对诊断没有特别影响。

图1 HBV引起的慢性肝炎在乙肝患者时间分布和比例分布

引自:主编:.消化科病例分析:入门与提高.第1版.ISBN:978-7-117-20262-6

患者入院后仍然考虑HBV复制系患者病情波动的主要原因,因此患者主要治疗仍然是抗病毒治疗,目前的抗病毒治疗共有以下两类选择:①干扰素类药物,分为长效干扰素和普通干扰素,可以通过提高机体抗乙肝病毒能力来清除HBV;②核苷(酸)类药物,依据上市时间早晚包括拉米夫定、阿德福韦酯、恩替卡韦、替比夫定,以及即将上市的替诺福韦。对于此患者来讲,已经长期使用过长效干扰素或普通干扰素,尽管有一些效果,但一直疗效不满意,只有在与恩替卡韦联用时候,才有一定效果。而核苷类似物患者也先后使用过阿德福韦酯和恩替卡韦,尽管也有一定疗效,但始终没有达到满意效果,因此患者不宜再使用过去的药物。

目前患者还有三种药物可供选择,但拉米夫定和替比夫定尽管有较强的抗病毒效果,但不比恩替卡韦更好,且这两种药物耐药发生率明显高于恩替卡韦,患者恩替卡韦联合长效干扰素治疗不理想,因此不应选用这两种药物。因此目前患者只有一种药物可供选择,即替诺福韦。替诺福韦系抗HBV治疗的一线用药,其原为抗HIV药物,2002年文献发现在HIV合并HBV患者中,其可以迅速降低HBV复制水平。随后的临床试验表明,其降低HBV DNA的速度和幅度要明显优于阿德福韦酯,更长时间的观察发现其发生耐药基因变异的可能性很小且副作用很少,因此最终被美国FDA批准用于HBV抗病毒治疗。目前是各大指南一线推荐用药。

决定选用替诺福韦后,患者进行规律抗病毒治疗,并在一个月的时候病毒转阴,肝功能复常,目前观察4个月,患者病情稳定。

最终诊断

HBeAg阳性慢性乙型肝炎。

文献复习

有关HBV慢性感染自然史研究表明,如不给予有效干预,约25%~40%的慢性乙型肝炎病毒(HBV)感染者最终将死于肝衰竭、肝硬化及原发性肝细胞癌(HCC)等HBV相关疾病。因此,慢性乙型肝炎治疗目标定位在“延缓和减少肝脏失代偿、肝硬化、HCC及其并发症的发生,从而改善生活质量和延长存活时间”,其手段是通过抗病毒治疗“最大限度地长期抑制HBV,减轻肝细胞炎症坏死及肝纤维化”。这是一个比较全面而且层次递进的表述,既明确了“目标”,也说明了“手段”;而且将目标分为3个层次,即:病毒学(最大限度地长期抑制HBV),生物化学及病理组织学(减轻肝细胞炎症坏死及肝纤维化)和临床转归(减少肝脏失代偿、肝硬化、HCC,改善生活质量和延长存活时间)。由于普通慢性乙型肝炎患者存活时间很长,需要很长时间才能观察到治疗对病死率的影响,因此目前对治疗目标的评价多用替代指标,即病毒学指标、生化指标、影像学指标,以及病理学指标。

治疗适应证的确定主要是基于慢性HBV自然史特点及现有抗乙肝病毒药物的特性而做出的一个“理性选择”。假如所有慢性HBV感染者(不论处于何期)均有同样的疾病进展风险(如发展为肝硬化或HCC),或者抗病毒药物对所有慢性HBV感染者均同样有效(甚至能清除HBV),则应该对所有HBsAg阳性者都一律给予抗病毒治疗。但实际情况是,处于免疫耐受期的个体,其体内HBV复制虽然活跃但无明显肝脏炎症坏死或很轻微,观察数年肝脏纤维化大多无明显进展;处于非活动性HBsAg携带者状态的个体,其体内HBV复制水平很低且肝脏炎症坏死很轻微,随访多年其肝硬化和HCC发生率很低,且25年内累计有45%发生HBsAg转阴。另一方面,现有的抗病毒药物只能有效抑制HBV的活动复制,但不能彻底清除HBV,干扰素类对转氨酶水平正常或轻度升高的患者疗效不理想,而核苷(酸)类药物随治疗时间延长发生耐药的风险明显增加。由此可见,免疫耐受期患者病毒水平虽高但不需立即开始治疗,而且对现有抗病毒药物的应答不佳(HBeAg血清学转换率低);非活动性HBsAg携带者病毒水平很低,因而不需要治疗。

但应注意,对免疫耐受期和非活动性HBsAg携带状态的界定非常重要:转氨酶水平正常不一定说明患者处于免疫耐受状态;血清HBV DNA水平也不是判断非活动性HBsAg携带状态的可靠指标。因此,对于转氨酶正常但年龄大于40岁者进行肝活检组织病理学检查,以确定肝脏炎症坏死及肝纤维化程度,并依此决定是否开始抗病毒治疗。为发现治疗时机、防止漏诊隐匿性疾病进展,对不治疗的患者,也应定期随访监测,包括肝脏生化试验(每3个月)、血清甲胎蛋白及肝脏超声显像检查(每6个月)。

一般适应证确定为HBVDNA水平高伴有明显转氨酶水平升高的CHB患者。这和国际上的其他主要乙肝指南或共识基本一致,因为这些患者疾病进展较快因而应尽快开始治疗,而且治疗效果也相对较好。本例非肝硬化患者的抗病毒治疗适应证为:ALT≥2×ULN,HBV DNA≥20 000 IU/ml(HBeAg阳性者)或≥2000IU/ml(HBeAg阴性者)。选择这一标准的主要依据:一是有关自然史研究表明HBV DNA水平大于此值者发生肝硬化及HCC的风险增高,二是早期临床试验所采用的分子杂交技术(斑点杂交或液相杂交)的检测限大多在104拷贝/毫升或105拷贝/毫升,三是以往临床试验结果显示转氨酶升高特别是≥2×ULN者效果更好(主要是HBeAg血清转换)。

对于达不到上述一般治疗适应证标准者,应该综合年龄、家族史、疾病进展等指标的具体建议。中国台湾大型自然史研究结果表明,HBV DNA升高、转氨酶正常但肝脏病理检查显示有疾病进展的患者,年龄大多超过40岁,因此我国指南指出,对于≥40岁的患者,ALT轻度升高(小于2ULN)也可以考虑治疗;对于ALT持续正常者,需进行密切随访,鼓励进行肝组织活检,且只要符合Knodell HAI≥4,或≥G2,或≥S2之一的,均可开始抗病毒治疗。这不仅在一定程度上有助于发现纤维化隐匿进展,而且为临床医师根据患者具体情况做出具体决策提供了依据。

抗病毒治疗实际上是在“需要”与“可能”之间找到共同点。实际工作中应首先判明患者所处的疾病阶段,依据有关病毒学、生物化学、影像学或组织学指标,并参考年龄、性别、HCC家族史、婚育状况以及个人意愿等因素,仔细权衡治疗或不治疗的利弊,最后做出是否开始治疗的决定,开始治疗时应最大可能考虑药物的疗效,争取早期快速的抑制病毒导致的疾病进展,按照指南选用一线抗病毒药物的策略,可能会避免此患者长期难以获得满意疗效的尴尬。