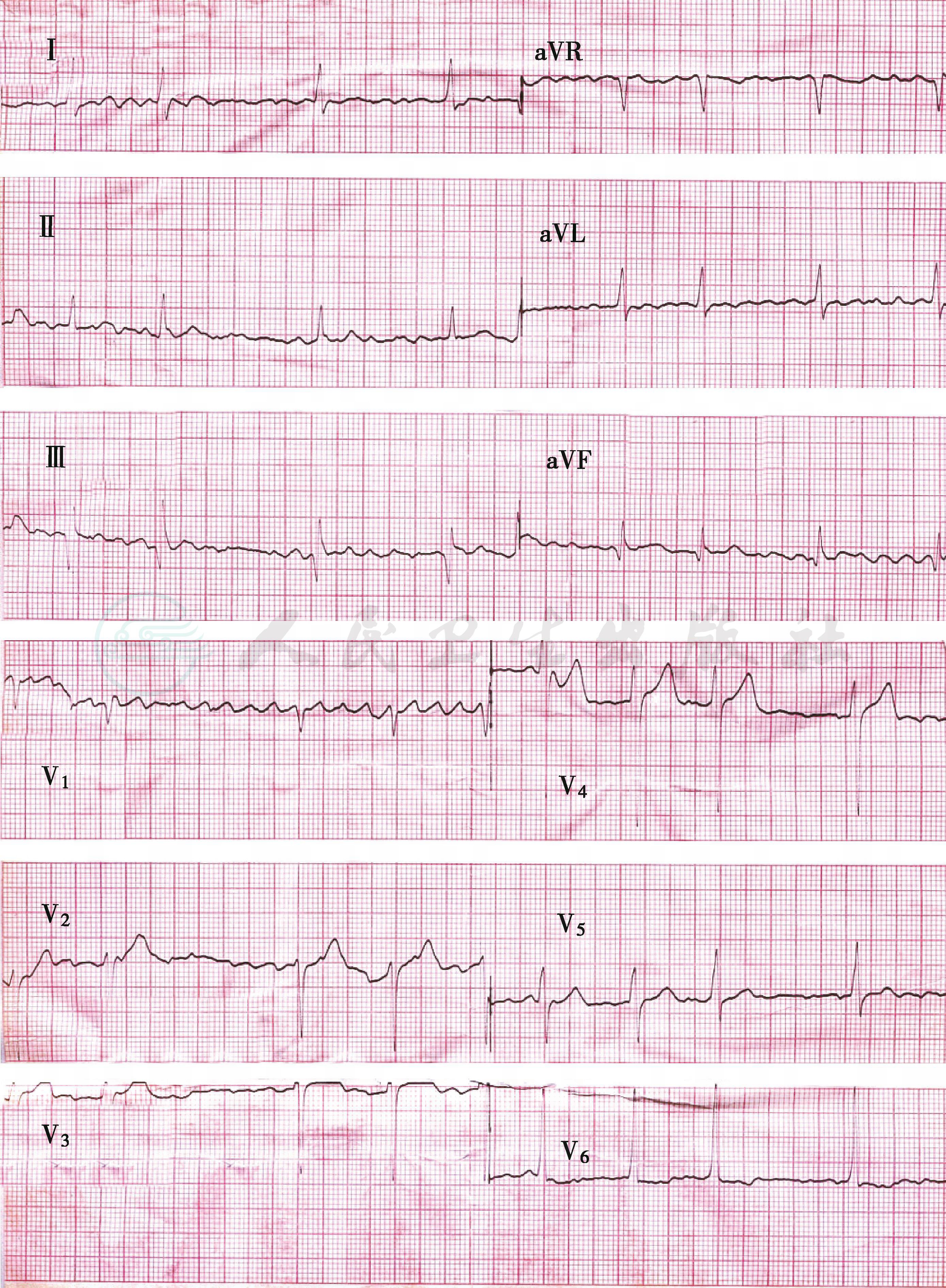

这位男性患者于2013年接受心脏移植时年龄42岁,10年前被诊断为“肥厚型心肌病”。当时患者出现了活动时心悸、胸闷和气短,上3层楼时出现症状,休息后即缓解,经超声心动图诊断为“肥厚型心肌病”,当时的检查结果未保留,具体心肌肥厚程度和房室大小不详。曾服用普萘洛尔(心得安),因严重心动过缓(最慢心率30次/分)伴晕厥而停用。此后1年内未再服药,症状也未加重。在出现上述症状1年后的一个晚上,患者休息时感心悸、胸憋,坐卧不安,次日到当地医院检查,发现快速房颤,心室率140次/分。此时患者气短不能平卧,纳差、腹胀、恶心、尿少,出现下肢和颜面水肿。在当地治疗过程中因输液过快,气短症状加重,咳嗽、咳白色泡沫痰,遂来我院(中国医学科学院阜外医院)急诊。此前曾用地高辛,心率已有所减慢(98次/分),血压120/80mmHg,呼吸22次/分,双肺未闻及干湿性啰音,心音强弱不等,心律绝对不齐,心尖部和胸骨左缘3~4肋间均可闻及Ⅱ/6级收缩期吹风样杂音,肝脾不大,双下肢轻度凹陷性水肿。急诊床旁超声心动图显示室间隔和左室后壁增厚,室间隔最厚处23mm,余室壁轻度增厚;双房扩大(左房50mm),左室不大(45mm),左室射血分数55%;M型超声可见二尖瓣叶SAM现象,二尖瓣轻度关闭不全;左室流出道内收缩期血流轻度增快(峰值流速2.1m/s),峰值压差19mmHg。心电图(图1)示心房颤动,Ⅲ、aVF导联有病理性Q波,V1~V4导联R波增长不良,V6导联ST-T异常。心脏远达片报告两肺淤血,心脏明显增大,心胸比0.63。

患者入院后进行了心脏磁共振检查,显示室间隔大部和相邻前侧壁增厚,室间隔中段最厚,约25mm,心尖部室壁偏厚,余室壁厚度大致正常。双房内径均偏大,左右心室内径不大。心包腔内少量液体信号,双侧胸腔少量液体信号。

图1 2003年初诊心电图

针对该患者的上述病情特点,治疗的主要目标是:①控制快速房颤的心室率;②缓解心衰的症状和体征;③预防血栓和栓塞并发症;④防止再次发生急性失代偿心力衰竭;⑤防治心室重构;⑥预防猝死。

该患者因快速房颤而诱发了急性心力衰竭,外院给予地高辛口服以控制房颤的心室率,就诊我院时心室率已降到至100次/分左右。那么在肥厚型心肌病合并快速心室率的房颤时,该如何选择药物来控制心室率?在血压不低的情况下,首选β受体阻滞剂,因为既可降低心率,也有预防猝死的效果。也可以选择非二氢吡啶类钙拮抗剂如地尔硫䓬、维拉帕米。β受体阻滞剂和钙拮抗剂无效时,还可试用胺碘酮。当血压偏低而上述药物不能应用时,可以选用地高辛。当有血压低伴血流动力学不稳定表现时,紧急直流电复律。该患者口服阿替洛尔12.5mg bid、地尔硫䓬30mg tid,心率得到较好控制。入院最初3天,为消除钠水潴留的相关表现,每日静脉注射呋塞米40mg,此后改为口服呋塞米40mg qd,同时口服氯化钾缓释片1.0g tid。为了防止心肌重构的进展,予口服卡托普利6.25mg bid、螺内酯20mg qd。为预防血栓栓塞,口服华法林1.5mg qd。经上述药物治疗,患者心悸、气短、水肿等症状缓解,生命体征稳定,血压105/65mmHg,心率62次/分,15天后病情稳定出院。此后坚持上述治疗。

【病情演变和随诊】

治疗3年后,于2007年1月曾来我院复查。上述症状无明显加重,有时头晕。查体:血压110/70mmHg,心率72次/分。心电图与前比较无明显变化,仍为房颤。UCG示室壁厚度同前(最厚22mm),双房扩大(左房56mm),左室51mm,左室射血分数65%,左室流出道轻度狭窄,最窄处位于室间隔基底段(约14mm),未见明显梗阻(峰值流速1.9m/s),少量心包积液。心脏远达片示心影较前扩大,心胸比0.7(2003年12月为0.63),两肺轻度淤血。虽然没有留下当时的图像资料可以直观比较,但从UCG和胸片的上述报告结果可知,心房和左心室内径较前有进一步扩大(3年前左房内径50mm,左室内径45mm),而室壁厚度无明显变化,左室流出道未见明显梗阻,左室射血分数保持正常。比较可知,常规药物治疗可以控制患者的症状,但心脏的结构改变则在逐渐进展。治疗上继续原有口服药物,后来患者曾自行停用呋塞米、螺内酯和氯化钾缓释片。

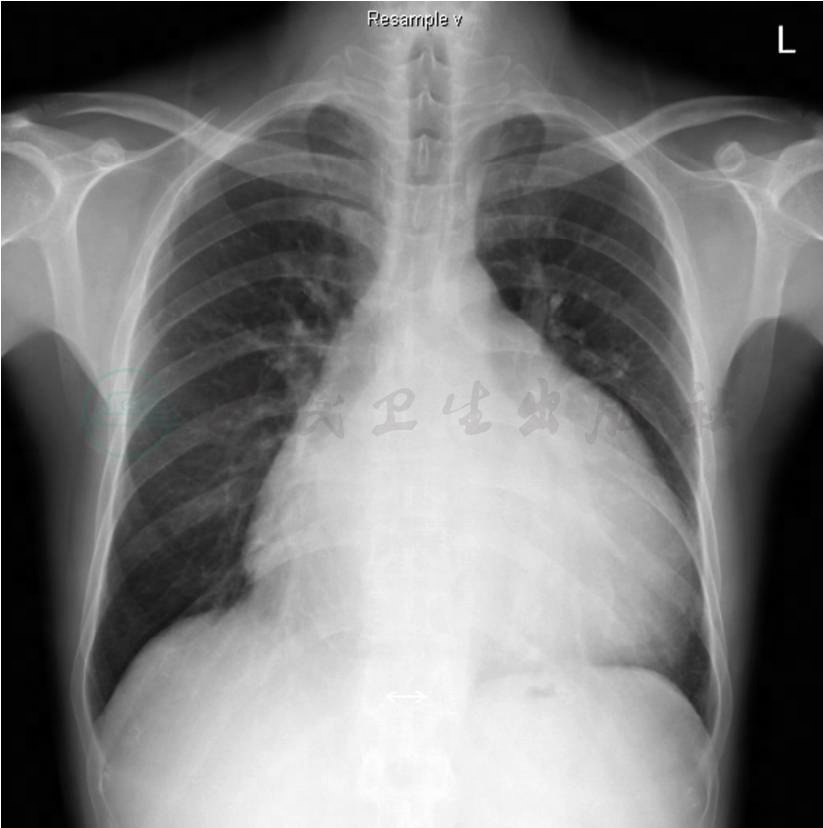

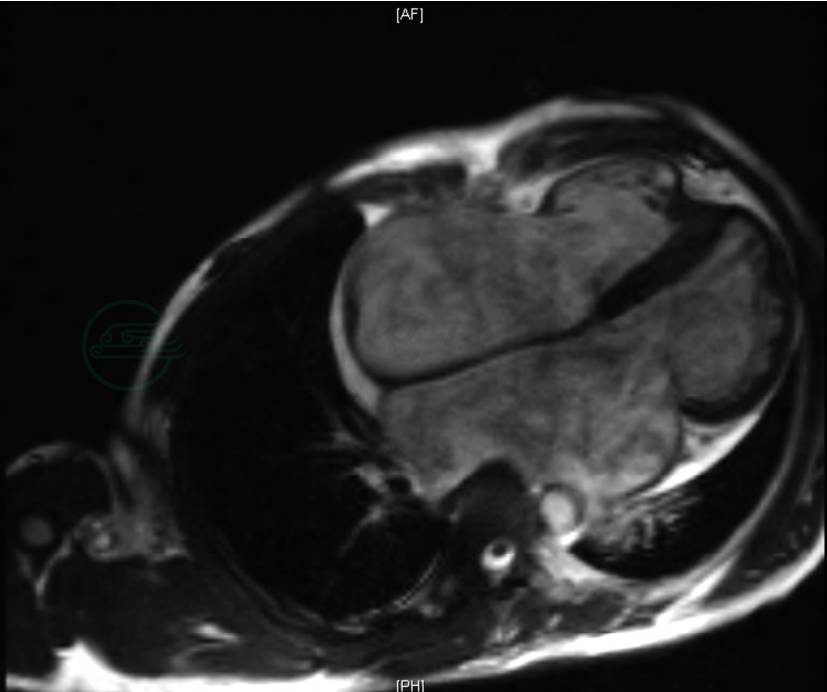

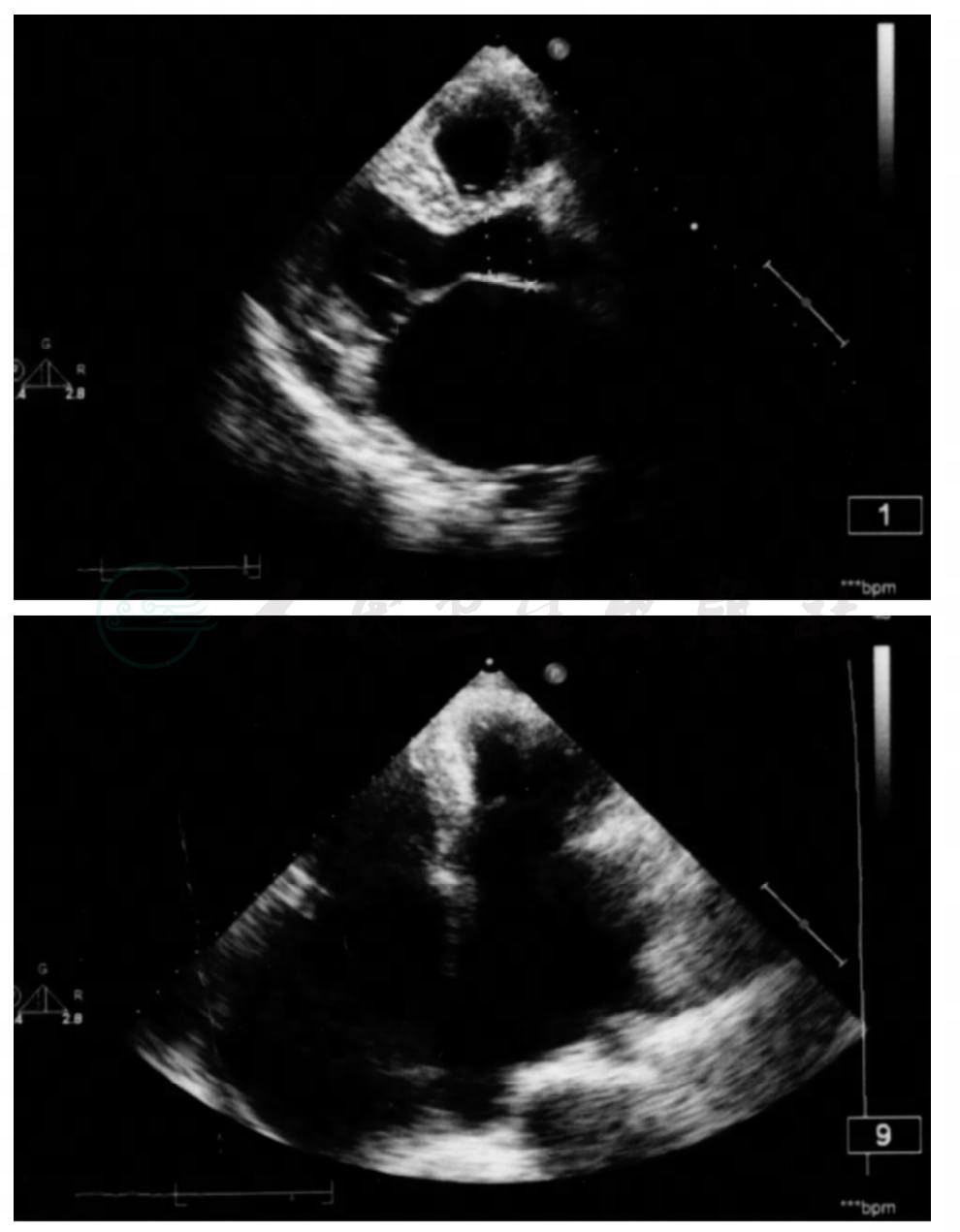

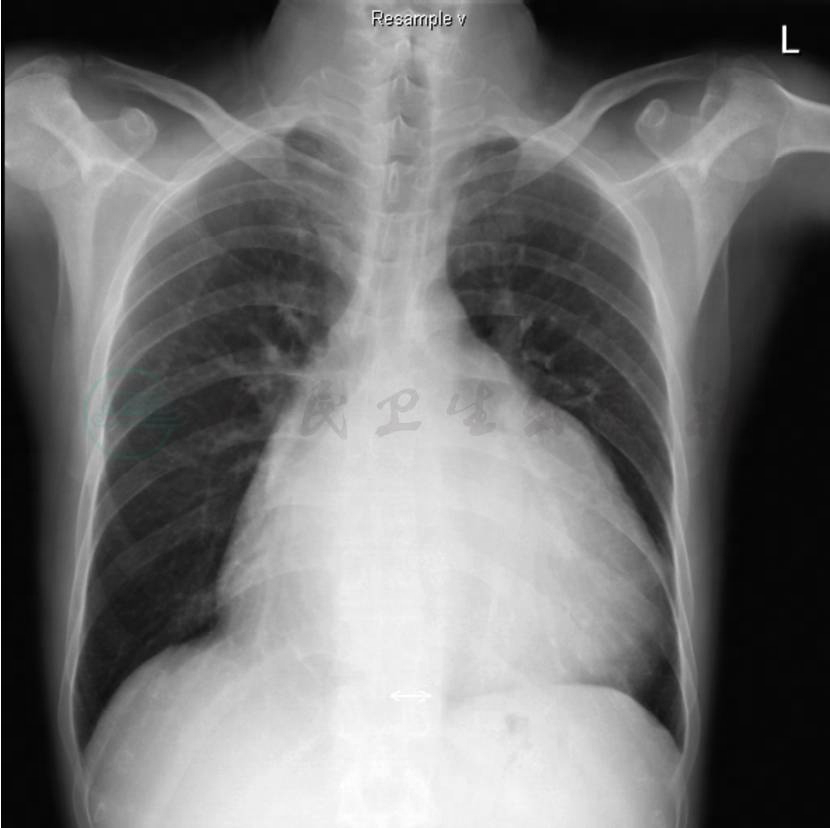

此后的4年中,患者运动耐力逐渐降低,至2011年7月,患者平路步行稍快即感心慌气短,并间断出现下肢水肿、腹胀。故再次来我院住院诊治。血压100/70mmHg,心率71次/分。右心衰体征明显:颈静脉充盈、肝脏肿大和双下肢水肿。心脏远达片(图2)示心影较前进一步扩大,心胸比0.73(2003年12月为0.63,2007年1月为0.70),两肺淤血。UCG (图3)示室壁厚度较前减轻(最厚17mm),双房扩大更加显著(左房63mm),左心室内径在正常范围(51mm),EF58%,左室流出道通畅,少量心包积液,二尖瓣环和三尖瓣环均扩张,均有少量反流,左室舒张功能减低,超声心动图表现类似限制型心肌病改变。于2011年7月27日行心脏MRI检查(图4)显示:两心房明显增大(左房内径56mm×120mm,右房内径73mm×85mm),两心室内径不大,右室心尖部可见闭塞征象,左室舒张末短轴横径50mm;室间隔厚度正常上限(室间隔厚13.5mm),余节段室壁偏薄(左室侧壁厚约2.5mm,左室前壁厚约5mm)。两心室舒张运动受限。电影序列和血流序列左室流出道通畅。二、三尖瓣可见少量反流,余瓣膜启闭未见异常。心包无增厚或不规则,心包腔少量积液征象。心肌灌注延迟扫描两心室心尖部室壁及室间隔可见不均匀强化。左房耳部可见充盈缺损影。提示:心肌受累疾患,考虑限制性心肌病(双心室受累)可能大;左房耳部血栓形成。

图2 2011-7-25远达片:两肺淤血,未见实变;主动脉结不宽;肺动脉段饱满;全心增大,左房室大著;心胸比0.73

图3 UCG:胸骨旁左室长轴(上图)和心尖四腔图(下图)

图4 2011-7-27MRI:双房高度扩大,室间隔增厚,双室不大

显然,自从出现临床症状以来,尽管口服了β受体阻滞剂、钙拮抗剂、ACEI、利尿剂等,患者的心衰症状在逐渐加重,心功能的改变仍为舒张功能不全而收缩功能基本正常,由于双房越来越扩大,目前已呈现限制型心肌病的特点。

此后1年半内,患者劳动耐力进一步降低,室内稍微活动即感气短,常规利尿治疗效果越来越差。2013年2月再次住院,UCG(图5)显示,肥厚的室间隔已经变薄,仅轻度增厚,最厚约13mm,而左右心房则显著增大(左房66mm),右心室内径也显著扩大(48mm),左心室虽在正常范围内(53mm),但与以前比较有进一步扩大(2011年为51mm),EF50%;室壁运动僵硬,二尖瓣和三尖瓣均中度关闭不全,下腔静脉增宽(31mm),呈限制充盈为主的功能改变特点。心脏远达片(图6):两肺淤血,未见实变;主动脉结不宽;肺动脉段饱满;左房室明显增大;心胸比0.74。

图5 UCG:左室长轴切面(上图)和心尖四腔图(下图)

图6 2013-2-25远达片:两准肺淤血,未见实变;主动脉结不宽;肺动脉段饱满;左房室明显增大;心胸比:0.74

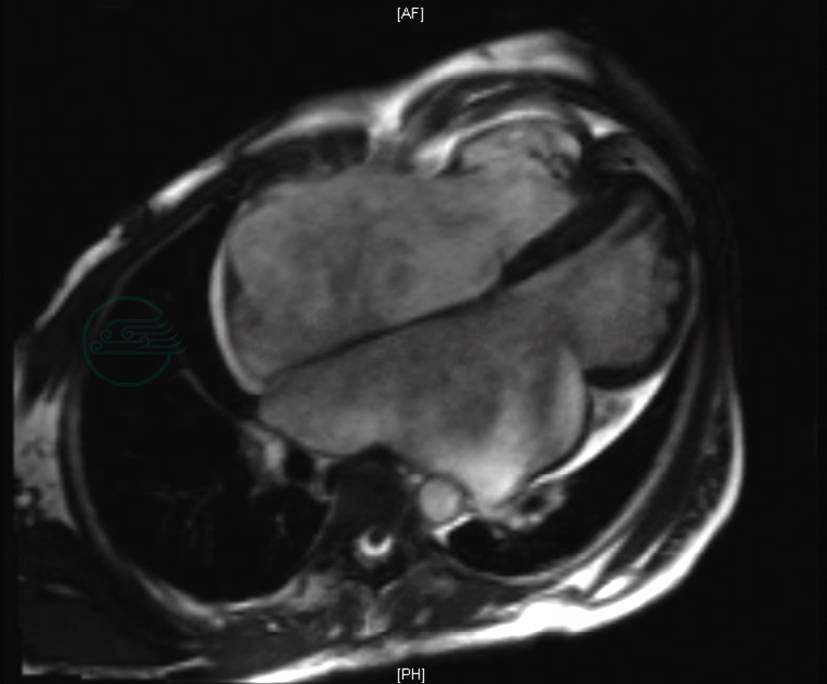

2013年2月26日再次行心脏MRI检查显示(图7):双房扩大更加明显(左房前后径 ×左右径:57mm×138mm,右房前后径×左右径:88mm×117mm)。两心室内径不大,右室心尖闭塞(中段短轴横径:左室50mm,右室39mm)。室间隔偏厚(12~15mm),左室游离壁偏薄(中段侧壁6mm)。左室心尖部形态正常,未见闭塞,右室流出道不宽。两心室收缩减弱,舒张运动明显受限。心肌首过灌注期双室心尖部灌注偏低,延迟扫描中、远段室间隔及双室心尖段室壁可见强化高信号。二、三尖瓣可见少许反流信号,主动脉瓣未见反流信号。各部心包未见增厚、不规则,可见少量心包积液,主要分布于心脏膈面和两侧。上、下腔静脉略偏宽(上腔静脉直径25mm,下腔静脉直径33mm)。左心耳血栓消失。提示:限制型心肌病(双室受累);心包积液(少量)。

图7 心脏MRI:四腔心切面

从UCG和MRI的结果与1年前比较发现,双房有进一步扩大,心功能改变的特点仍然是舒张功能不全,EF仍在正常范围。这些心脏结构和功能的变化与心衰症状逐渐加重的发展趋势是一致的。从药物治疗效果看,利尿剂的效果越来越差,提示心力衰竭的进展和肾功能的损害。对肾功能的监测和评价发现,血清肌酐轻度升高(127μmol/L),而核素肾动态显像定量测定肾小球滤过率已明显降低(分别是左肾29.9ml/min和右肾35.1ml/min)。在综合评价患者的临床表现、心功能状态和肾功能后,认为患者已到了晚期心力衰竭阶段,最终进行了心脏移植,病变心脏的形态改变呈限制型心肌病的外观,而病理组织学检查则符合肥厚型心肌病特点,即心肌细胞肥大,排列紊乱。