这是一位55岁的女性患者。当她于2009年8月21日第一次来到阜外医院急诊室时,其严重的全身水肿表现令接诊的医生非常吃惊。当时查体所见:血压138/84mmHg,心率142次/分,房颤律。患者不能平卧,端坐位。口唇发绀,颜面及全身水肿,颈静脉怒张。心浊音界向两侧扩大,心音强弱不等,心律绝对不齐,胸骨下端左侧闻及Ⅱ/6级收缩期吹风样杂音。呼吸急促,25次/分,双肺呼吸音低,左肺闻及湿性啰音。两个乳房肿大如两个面袋子,垂在胸腹前,侧卧转身时需先用手把两个肿大的乳房翻转过来。腹部膨隆,似怀孕8个月的孕妇,腹壁可见显著的“妊娠纹”,肝大平脐、质中等硬度、轻度压痛,没有结节感,腹水征阳性。双下肢重度凹陷性水肿,下肢皮肤有水泡、溃烂,皮肤颜色暗紫,有色素沉着。

患者发生这么严重的全身水肿?是什么疾病导致的呢?

从病史中得知,患者出现“间断心慌、气短已16年,伴全身水肿已5年”。

患者16年前开始出现活动时心慌、气短,休息后缓解,这位北京郊区的农村妇女选择了看中医门诊,间断服中药治疗,并未明确诊断。5年前上述症状加重,出现气短不能平卧伴全身水肿,就诊于北京市某三甲医院,这是她第一次进行心脏病的相关检查。当时的心电图示心房颤动、心室率87次/分、ST-T异常。超声心动图报告:双房大(左房66mm×55mm、右房54mm×64mm),左室(舒张末内径47mm)和右室(前后径24mm)不大,室间隔显著非对称性肥厚,最厚处28mm,余室壁厚度正常(左室后壁厚度11mm),左室流出道宽15mm,静息状态下无左室流出道梗阻,三尖瓣少量反流,估测肺动脉收缩压52mmHg,肺动脉内径增宽,超声诊断为“非对称性肥厚型心肌病”。胸部X线片报告双下肺片絮状阴影,全心增大。化验血常规示贫血,血红蛋白7.2~8.9g/L。诊断为“心律失常、心房颤动,肥厚型心肌病,冠心病不除外,心功能Ⅲ级,高血压1级,缺铁性贫血(中度)”。予阿司匹林、单硝酸异山梨酯、合心爽、地高辛、阿米洛利、硫酸亚铁和叶酸等治疗,病情好转出院。

这一最初的诊治记录显示患者当时心脏的基本病变:室间隔非对称性肥厚,双心房增大、双侧心室不大,左心室射血分数(LVEF)不低,持续性心房颤动,无明显的瓣膜病变、先天性的结构性心脏病和心包疾病,冠心病虽不能除外,但没有典型的心绞痛和心肌梗死病史。那么患者是肥厚型心肌病吗?

患者此后断续的治疗中病情逐渐加重,间断出现胸憋气短不能平卧,全身水肿,腹部膨隆。特别是近3年内,患者每隔6~10个月就因“胸憋和水肿加重”而住院治疗。据患者就医记录,2006年6月,患者因“喘憋不能平卧,伴腹胀、右上腹痛、下肢水肿”在当地中医院住院诊治,ECG示心房颤动,最快心率134次/分,血压160/90mmHg。入院后行动态血压监测平均血压122/72mmHg,24小时血压偶见偏高。化验见高胆红素血症,总胆红素69.6μmol/L、结合胆红素24.4μmol/L、非结合胆红素45.1μmol/L,未见低蛋白血症、贫血、高血脂等,空腹血糖正常(5.9mmol/L)、餐后2小时血糖18.3mol/L。经毛花苷丙等控制心室率,呋塞米等利尿治疗,12天后症状好转出院,复查胆红素恢复正常范围。2006年12月患者病情再次加重,因“胸憋不能平卧,伴咳嗽、咳白痰2个月”住上述中医院,当时查体记录患者端坐位,血压120/80mmHg,心率140次/分,双肺有湿啰音,双下肢中度凹陷性水肿。心电图示心房颤动。超声心动图示双房大(心尖四腔图示:左房52mm×73mm、右房51mm×73mm),室间隔增厚(15.4mm),左室后壁厚度11mm,室间隔厚度与左室后壁厚度之比≈1.4,双室不大(左室舒张末内径44mm、右室22mm),左室流出道(LVOT)流速未见明显加快。化验见高胆红素血症(总胆红素40.9μmol/L、结合胆红素23.5μmol/L、非结合胆红素17.4μmol/L),空腹血糖增高(7.4mmol/L)。经利尿、控制心室率、控制血糖等治疗,13天后症状好转出院。出院后口服呋塞米20mg qd、螺内酯20mg qd、阿替洛尔(氨酰心安)6.25mg qd等。2007年10月再次因“喘憋不能平卧和周身水肿半月”住上述医院,入院时端坐位,血压140/90mmHg,快速房颤,心室率140次/分,双肺呼吸音低,肝大肋下7cm,全身水肿。UCG示双房右室大(右室37.3mm),室间隔厚21mm,左室后壁厚11mm,三尖瓣中量反流,肺动脉高压。胸片示肺水肿。血液化验示高胆红素血症(总胆红素99.5μmol/L、结合胆红素50.1μmol/L、非结合胆红素49.4μmol/L)。经上述类似治疗17天病情好转出院。

从患者在这同一家医院的3次住院记录中可以看出患者病情的基本特点:每次都表现为严重的全心衰,伴有快速房颤,血压正常或偏高;超声心动图所见心脏的改变是双房扩大和室间隔增厚,而没有明显的瓣膜病变和心包病变,左室收缩功能正常;胆红素明显升高;静脉应用利尿治疗可以有效缓解病情。从这些检查和治疗的反应中分析,可以明确除外瓣膜性心脏病和先天性的结构性心脏病,心包疾病可以基本除外;冠心病虽不能除外,但没有明显的相关症状、心肌酶学改变和心电图演变;心肌病变以室间隔肥厚和双房大为主,可排除扩张型心肌病,那么肥厚型心肌病的诊断应该是有证据的,但这能够解释患者的病情吗?

2008年2月15日,患者病情再次加重,这次她被家属送到了北京市另一著名的三甲医院并被收住院诊治。据病历记录,当时的血压150/90mmHg,心率135次/分,全身重度凹陷性水肿,腹部明显膨隆。UCG示双房(左房68mm×50mm、右房66mm×47mm)右室大(25mm),室间隔厚15mm,左室后壁11mm,左室舒张末内径48mm,LVEF 72%,左室流出道未见收缩期血流加速,二尖瓣少量反流,三尖瓣大量反流,肺动脉收缩压50mmHg。X线胸片示两肺淤血渗出,心脏普大,少量胸腔积液。腹部B超报告淤血性肝肿大,腹腔积液。诊断为“肥厚型心肌病,心脏扩大,心房颤动,心功能Ⅲ~Ⅳ级;2型糖尿病;缺铁性贫血;亚临床甲减”。经加强利尿、控制心率、控制血糖、华法林抗凝等治疗,1个半月后,于3月31日病情好转出院。出院带药:阿替洛尔25mg bid、托拉塞米5mg qd、螺内酯20mg qd、华法林3mg qd、阿卡波糖50mg tid、硫酸亚铁0.1g tid、叶酸5mg tid等。出院后坚持服药,定期在该三甲医院门诊随诊治疗,曾因出现便血而停服华法林。其间曾复查腹部B超显示仍有“大量腹水”。出院8个月后(即当年11月)因气短不能平卧,胸片示右侧大量胸腔积液(至第2前肋水平),再次在该三甲医院住院诊治。在利尿等治疗基础上,反复胸腔穿刺抽液7次,每日引流胸腔积液约1500ml,腹腔穿刺引流1次,胸腹水均呈黄色渗出液,病理检查不除外间皮瘤,在血清、胸腔积液和腹水中肿瘤标记物CA125均明显升高,考虑恶性积液可能性大。曾化验甲状腺功能异常,FT3 2.88pmol/L、FT4 18.8pmol/L、TSH 11.08μIU/ml,予口服优甲乐12.5μg qod,2周后心率上升至140~150次/分,复查甲状腺功能FT33.25pmol/L、FT418.33pmol/L、TSH 10μIU/ml,停优甲乐。复查UCG示双房增大(左心房69mm×61mm,右心房65mm×66mm)和右心室增大(24mm),室间隔增厚(22mm),左室后壁13mm,左室不大(左室舒张末内径42mm),LVEF 73%,左室流出道未见收缩期血流加速,三尖瓣中量反流,肺动脉收缩压64mmHg,下腔静脉明显增宽。住院期间口服阿替洛尔25mg bid至31.25mg(早)+25mg(晚)、阿卡波糖50mg tid、托拉塞米10mg qd、氯沙坦25mg qd、曲美他嗪20mg tid等治疗。患者住院治疗近2个月,至2009年1月20日,病情仍未控制,仍不能平卧,带胸腔引流管自动出院。出院后一方面坚持口服上述药物,另一方面持续右侧胸腔引流,如此治疗半年,至2009年7月,气短再次加重,胸腔引流管不畅,并且腹水增多,再次在该三甲医院就诊,腹部B超显示大量腹水,双侧胸腔积液,胸部CT示双肺多发实变及磨玻璃样密度影,考虑炎症;右肺结节(2.7cm×2.8cm),右侧斜裂增厚,考虑叶间积液伴包裹性积液形成;双侧胸腔积液;心脏增大。这一年多来的诊治经过告诉我们,患者的病情没有得到有效控制,甚至在加重,特别是出现了顽固性胸腔积液和腹水;而患者的心脏病变并没有明显的进展,仍然是室间隔增厚和双房增大,同时也发现一些可能加重病情的心脏外因素,如甲状腺功能异常,可疑的间皮瘤。

因治疗效果欠佳,患者于2009年8月21日来到我院(中国医学科学院阜外医院)急诊科,体检所见正如前述。心电图仍示心房颤动,UCG示室间隔增厚和双房扩大。血气分析显示明显低氧血症,PaO255mmHg。面对如此病情,在鼻导管吸氧、应用毛花苷丙控制心室率的同时,重在加强利尿治疗以有效消除钠水潴留,初以呋塞米40~60mg/小时,持续静脉泵入,最初6天每日出入量负平衡2000~3000ml,此后每日注射呋塞米60~80mg,保证每日出入量负平衡约1000ml。经16天治疗,患者全身水肿基本消退,心率和血压稳定,夜间可以平卧入睡。这一良好的治疗效果令患者和家属非常欣喜,因为近1年多来,病人从来没能躺平睡觉,始终插着胸腔积液引流管,每天引流出1000ml多的胸腔积液,全身水肿也未完全消退。仅从这一治疗效果看,基本上否定了胸膜间皮瘤造成胸腹水的可能。患者没有住院进一步诊治就从急诊留观室回家了,出院后最初坚持服用下列药物:呋塞米40mg qod(单日服)、托拉塞米40mg qod(双日服)、螺内酯20mg tid、地高辛0.25mg qd、酒石酸美托洛尔12.5mg(早)+6.25mg(晚)、氯化钾缓释片。可是,这种疗效没能维持长久,在1个月后患者胸憋、气短症状和全身水肿表现再次出现并逐渐加重,于2009年11月5日再次就诊我院急诊科,为进一步诊治以“肥厚型心肌病,心脏扩大,心律失常,心房颤动,心功能Ⅳ级”收入心力衰竭监护病房。

既往史

发现糖尿病3年,否认高血脂和高血压。

家族史

患者有哥哥一个,猝死,生前确诊患“肥厚型心肌病”。

个人史

无烟酒嗜好,无过敏史。

月经生育史

育2女,均健康,曾行心电图和UCG检查未见异常。

入院时查体

血压124/66mmHg,心率75次/分,房颤律。半卧位。口唇发绀,颜面及全身水肿,颈静脉怒张。心浊音界向两侧扩大,心音强弱不等,心律绝对不齐,胸骨下端左侧闻及收缩期Ⅱ/6级吹风样杂音。双肺呼吸音低,未闻及干湿性啰音。腹部显著膨隆,肝大肋下5cm、质中等硬度、轻度压痛,腹水征阳性。双下肢明显凹陷性水肿,下肢皮肤色素沉着。

病情初步分析和判断

从上述患者的临床表现、病情变化和诊治的过程,可以初步判断患者的基础心脏病是肥厚型心肌病,其依据是院外多次超声心动图所显示的室间隔肥厚,而没有可能引起左室肥厚的主动脉瓣狭窄病变,其肥厚型心肌病的家族史也为肥厚型心肌病的诊断提供了依据,该患者没有肯定的高血压病,虽然在几次心力衰竭症状急性加重时血压偏高,但在患病之前和每次急性心力衰竭缓解后血压均不高,因此认为患者的心肌肥厚可以排除高血压原因。但疑问是,如此严重的全身性水肿是肥厚型心肌病造成的吗?是否还有其他因素参与了病情的变化?因此有必要对患者进行全面的检查以明确整体病情。

实验室检查

血常规显示:白细胞和血小板正常,轻度贫血(小细胞低色素性),血红蛋白94克/L。尿常规和便常规基本正常。血液生化示:ALT 13U/L、总胆红素35.8mmol/L、结合胆红素14.4mmol/L、肌酐176μmol/L、尿素氮15.2mmol/L、尿酸591μmol/L、总蛋白64.2g/L、白蛋白33.5g/L。电解质和心肌酶正常。血沉8mm/h。抗链球菌溶血素“O”104.0IU/ml,C反应蛋白4.48mg/L,类风湿因子<20.0IU/ml。血气分析正常:pH 7.441,二氧化碳分压38.00mmHg,氧分压77.10mmHg,剩余碱(全血)1.30mmol/L,剩余碱(细胞液)1.20mmol/L。甲状腺功能异常:促甲状腺素8.36μIU/ml↑(正常值0.35~5.5),T3和T4正常。BNP 422pg/ml。

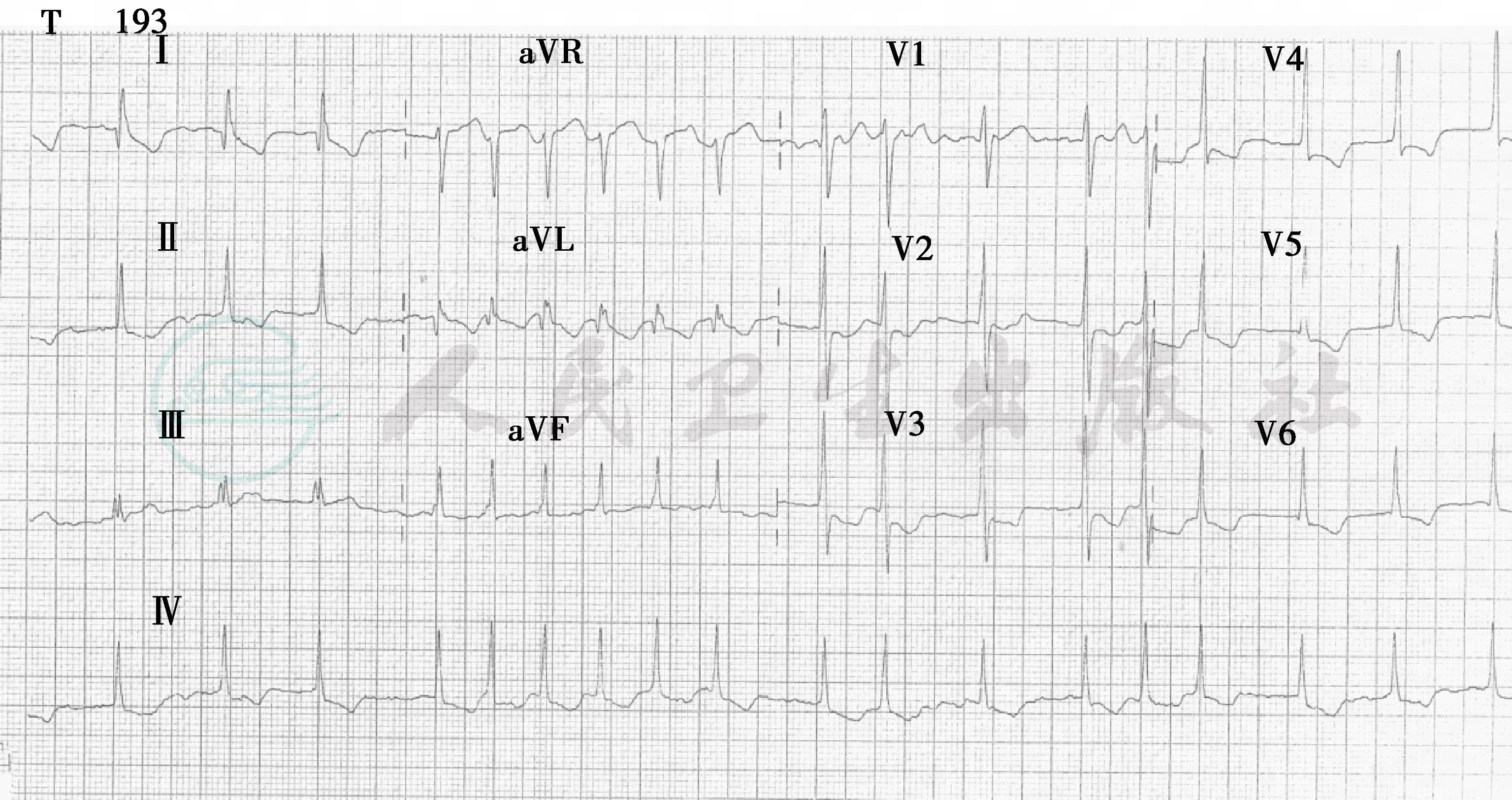

1.心电图(图1)

心房颤动,心室率80次/分,Ⅰ和aVL导联有病理性Q波,肢体和胸前导联ST段下移、T波倒置。这些改变支持心肌病变的诊断。而且这种改变与外院时的表现比较无明显动态变化。

图1 心电图

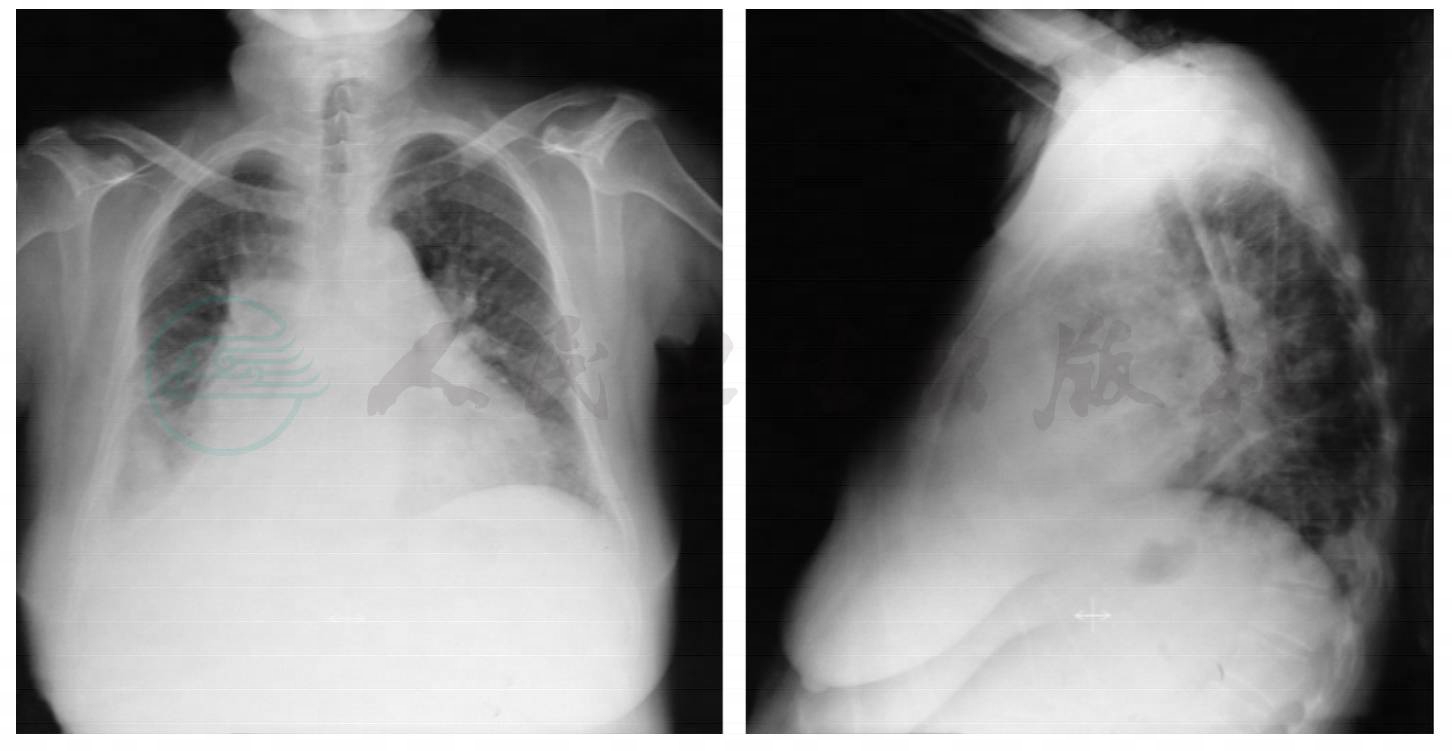

2.胸部X线片(图2)

图2 心脏远达片

双肺淤血,心界扩大,正位片心影呈烧瓶样,右侧少量胸腔积液,心胸比0.66。这一表现既是心衰的重要依据,同时烧瓶样心影也提示其心肌病变可能为限制型心肌病,是否合并缩窄性心包炎也需予以明确。

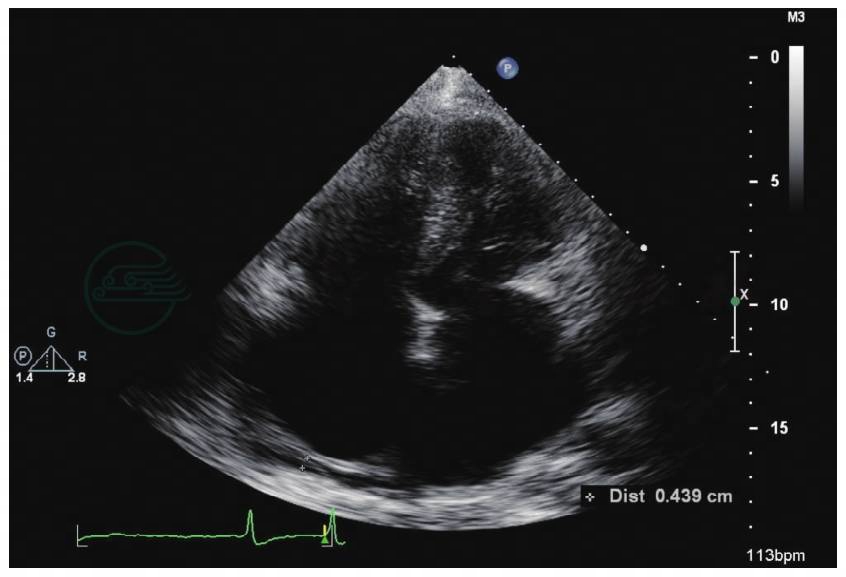

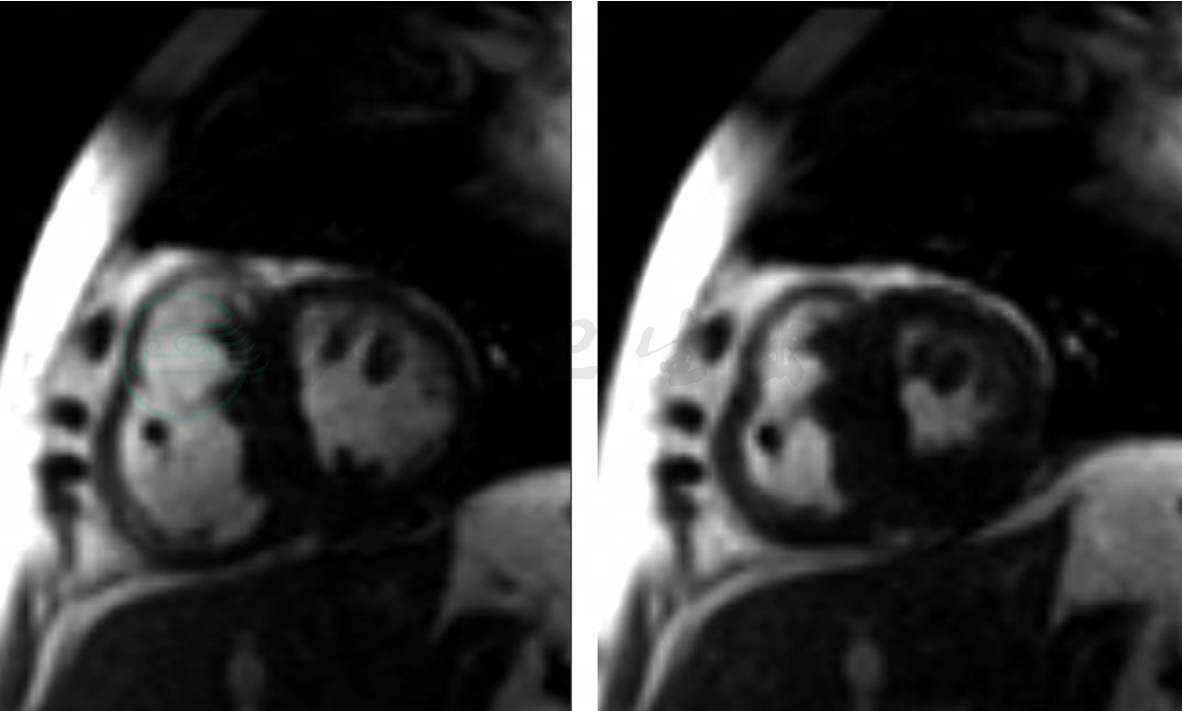

3.超声心动图(图3、图4)

双房右室扩大,左室舒张末内径47mm,LVEF 55%,室间隔肥厚(19mm),左室后壁厚度10mm,右室流出道和肺动脉内径增宽,左室流出道内径正常,少量心包积液,下腔静脉内径增宽(35mm),三尖瓣大量反流,估测肺动脉收缩压61mmHg。

图3 超声心动图(左室长轴):左室内径47mm,室间隔增厚约19mm

图4 超声心动图(心尖四腔图):双房显著扩大

超声心动图所见心肌病变的特点是既有心肌肥厚的表现,又有限制型心肌病的表现,特别是心尖四腔位切面所见左心室不大,双房高度扩大,下腔静脉增宽,强烈提示限制性血流动力学改变的特点。而超声心动图所见排除了原发的瓣膜病变。为进一步明确心脏病的性质和特点进行了心脏MRI和MDCT检查。

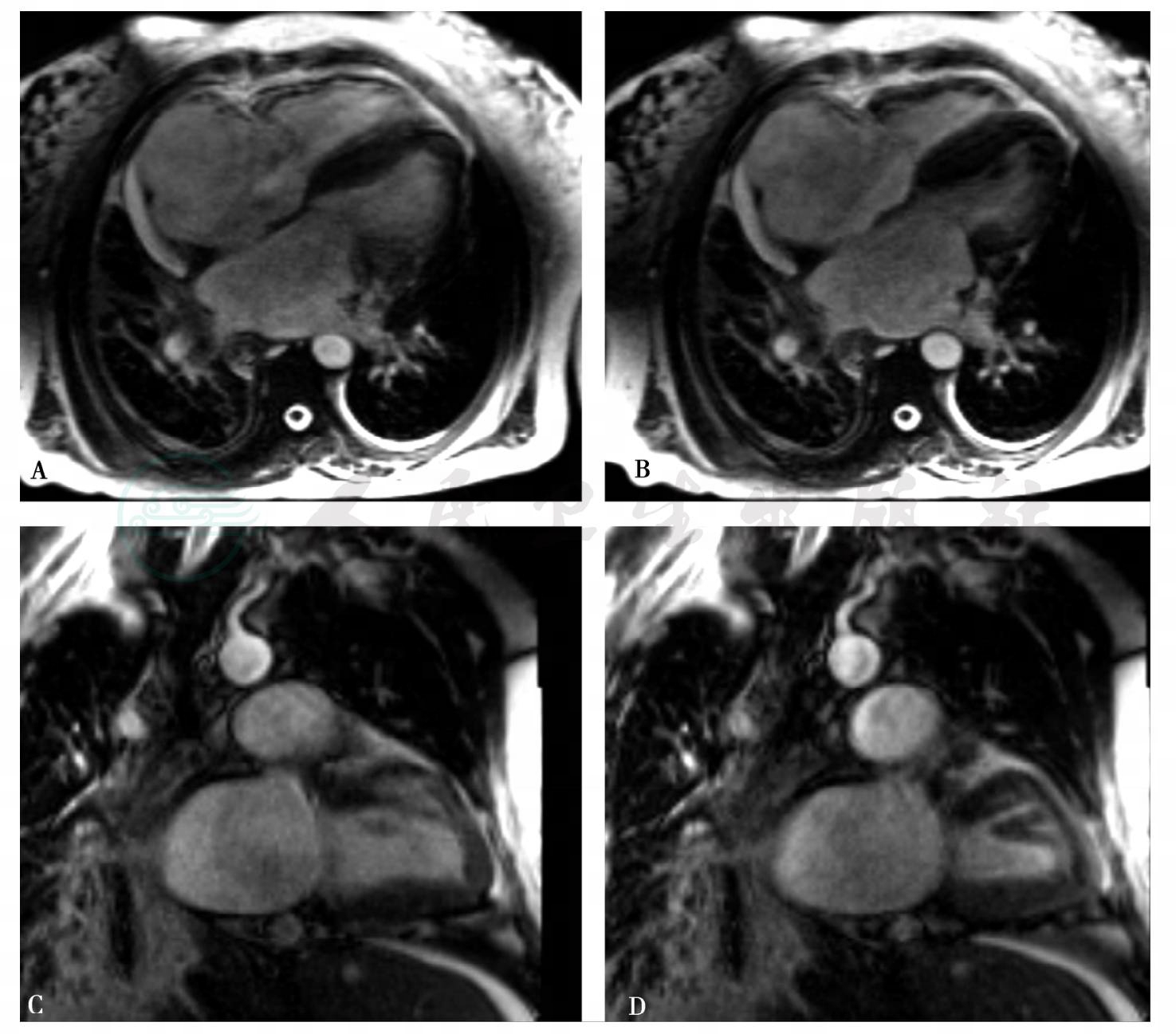

4.心脏MRI(图5~图7)

双房扩大,左房前后径55mm,左右径87mm,左室不大(左室最大舒张末横径50mm),右室饱满,室间隔非对称性梭形肥厚,最厚约17mm,余左室各壁厚度正常低限或偏薄(左室下壁6~7mm),左室流出道未见明显梗阻征象,心包无增厚,心包腔见少量积液信号。二尖瓣少量反流信号,三尖瓣中量反流信号,上下腔静脉增宽,双侧少量胸腔积液,上腹部可见腹水征象。

图5 心脏MRI:左室长轴切面

电影序列四腔位舒张末(A)和收缩末期(B)左室两腔位舒张末(C)和收缩末期(D)

图6 心脏MRI:左室短轴切面

图7 心脏MRI:左房和上下腔静脉

显然,MRI所见心肌病变和心脏形态改变的特点与超声心动图结果一致,均既有心肌肥厚的证据,也提示限制性血流动力学改变的特点。那么,患者是限制型心肌病吗?特别是当心肌肥厚和限制性血流动力学改变同时存在时,可能是心肌淀粉样变等限制型心肌病的特征性影像学表现,也需考虑除外肥厚型心肌病合并缩窄性心包炎的可能。为此,进行了多排CT检查。

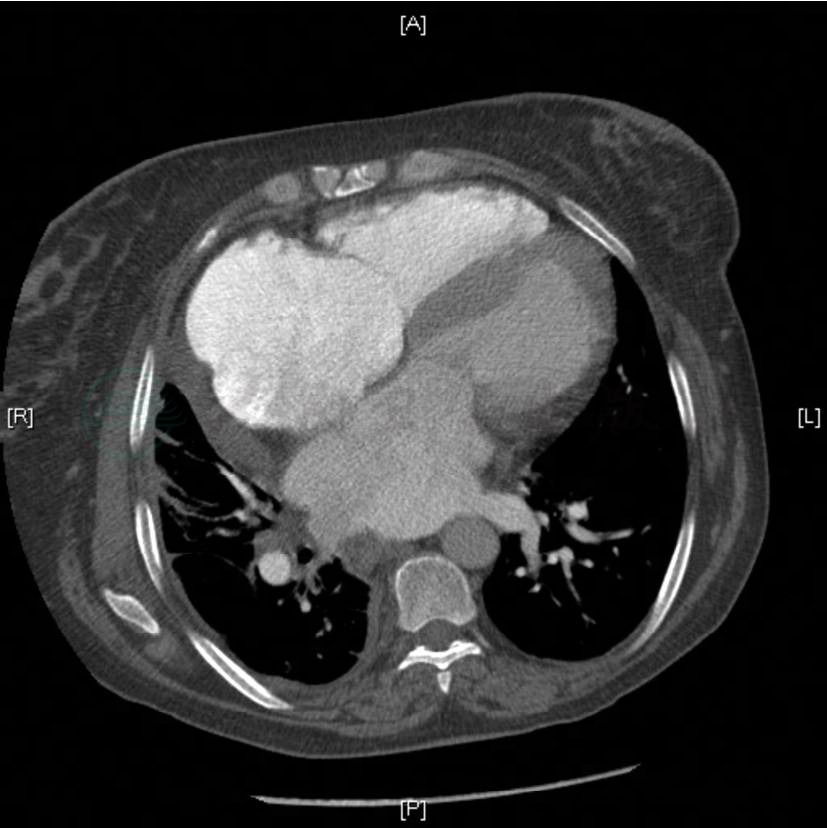

5.MDCT(图8、图9)

主肺动脉、左右肺动脉增宽,管径分别约37mm、22mm、44mm(同水平升、降主动脉管径分别为38mm、24mm),段以上肺动脉充盈良好。双房增大,上下腔静脉增宽,心包未见明显增厚及积液。结合心脏MRI表现,进一步除外了缩窄性心包炎的可能,也排除了肺动脉栓塞的可能。

图8 心脏CT横断面:肺动脉增宽

图9 心脏CT横断面:双房明显扩大,室间隔增厚

6.24小时动态心电图

心房颤动,心室率58~99次/分,平均73次/分,有偶发室性异位搏动(全程共16次)。

7.腹部B超

淤血性肝肿大,胆囊壁水肿,腹腔积液(111mm液性暗区)。

上述检查所见,不但显示了心脏结构和功能改变的特点,而且显示了全身多个重要器官的功能改变情况:患者在心衰的同时合并有肾功能异常、肝功能异常、贫血、糖尿病、甲状腺功能异常等。

诊断与鉴别诊断

综合分析患者的症状、体征、病史和各项检查结果,其病情的特点是:其主要临床表现是全身水肿,包括肺部淤血水肿、肝脏淤血水肿、胸腔积液、腹腔积液、全身皮肤淤血水肿,而且这种水肿达到了非常严重的程度,呈现顽固性水肿的临床过程;根据患者客观检查的结果,患者有明确的心脏病变,同时合并肝功能和肾功能的轻度异常,因此认为这种严重的全身水肿是心衰的表现,肝功能和肾功能的异常是心衰恶化发展的结果而不是全身水肿的根本原因。那么心脏病变的性质是什么?患者是肥厚型心肌病吗?从患者5年来在多家医院就诊所作UCG检查的结果及患者这次到我院(中国医学科学院阜外医院)住院后所进行的UCG、MRI等影像学检查的表现,均显示患者心肌病变以室间隔肥厚为主要表现,结合患者有明确的肥厚型心肌病家族史,所以患者的病因诊断应该首先考虑“肥厚型心肌病”。而患者UCG和心脏MRI等影像学检查所见的左心室不大而双房显著扩大的心脏形态特点,肺动脉高压、下腔静脉显著扩张等血流动力学改变的特点,以及患者顽固性全身水肿的表现,让我们更加倾向于考虑其限制型心肌病的可能。而诊断限制型心肌病首先要排除缩窄性心包炎,根据UCG、心脏MRI和MDCT等影像学检查未见心包增厚、钙化等病变,病史中也没有急性心包炎和结核等病史,因此缩窄性心包炎可以排除。在排除了合并缩窄性心包炎的可能后,患者的临床和影像表现均符合限制型心肌病的特点,特别是既有心肌肥厚改变,又有限制性血流动力学改变时,一种特殊类型的限制型心肌病如心肌淀粉样变的可能性则应该加以考虑和排除?若是心肌淀粉样变,其心电图常显示肢体导联低电压,胸前导联普遍呈rS型;UCG显示普遍的室壁增厚而不是局限于室间隔,肥厚部位的心肌在二维超声心动图显示闪光颗粒,心脏MRI也常显示延迟强化的征象,这些改变在该患者均未出现,而且心肌淀粉样变的自然病程罕有长达16年的。因此,该患者是心肌淀粉样变的可能性不大。当然若要明确心肌淀粉样变则需心肌活检,鉴于患者病情严重且心肌活检对患者的具体治疗的实际指导意义不大,因此未进行心肌活检和其他部位的组织活检。那么该患者是应该诊断“肥厚型心肌病”?还是“限制型心肌病”?若从患者住院时的临床特点和影像表现看,诊断“限制型心肌病”有充分依据。但若从病史和最可能的病因分析,还是应该诊断“肥厚型心肌病”,其特殊性在于,该患者是有突出的限制性血流动力学改变的“肥厚型心肌病”。因此,其完整的诊断是“肥厚型心肌病、心脏扩大、三尖瓣重度关闭不全、二尖瓣轻度关闭不全、心律失常、心房颤动、偶发室性期前收缩、全心衰、心功能Ⅳ级;心源性肝硬化;腹腔积液(大量);慢性肾功能不全;2型糖尿病;贫血(轻度);亚临床型甲状腺功能减低”。

针对患者严重的、顽固的全身性水肿,以及合并的肝肾功能不全,治疗的目标首先是消除水肿,改善心力衰竭的相关症状,同时保护肝肾功能。入院后给予硝普钠静脉泵入,呋塞米80mg iv qod(单日),托拉塞米40mg iv qod(双日),口服地高辛片0.125mg qd、富马酸比索洛尔片2.5mg qd、卡托普利片6.25mg bid、螺内酯片20mg tid,纠正贫血,保护胃肠道等治疗。因肾功能不全、血钾偏高,停用螺内酯。根据利尿效果调整利尿剂用量,呋塞米每日200~240mg iv,能保证每日出入量负平衡约500~1000ml,未行腹腔积液穿刺引流。经40天治疗,患者下肢水肿和腹水逐渐消退,病情好转,静脉利尿剂改为口服。在利尿剂效果欠佳时曾给予冻干重组人脑利钠肽静脉泵入,利尿效果有改善。曾出现心室率慢至50次/分,停用地高辛,比索洛尔减为1.25mg qd,平时心率维持在60~75次/分。

经上述治疗后患者胸闷、憋气、水肿等症状逐渐好转。无明显咳嗽、咳痰,夜间可平卧位休息。查体:BP 113/58mmHg,HR 73次/分,房颤律,双肺呼吸音低,无干湿性啰音,颈静脉充盈减轻,肝大肋下2cm,压痛消失,腹水征阴性,双下肢水肿消退。病情缓解出院,予口服比索洛尔减为1.25mg qd、呋塞米60mg qod(单日服)和托拉塞米40mg qod(双日服)交替口服,及补钾药等长期治疗。

日常在上述口服药物治疗和严格限制入量的情况下,水肿和腹水仍有反复加重,在我院(中国医学科学院阜外医院)首次住院后2年间,患者每间隔6~8个月就因心衰症状加重而住院治疗1次,而且利尿剂效果越来越差,3次予以床旁血滤治疗以缓解肺循环和体循环淤血水肿,特别是腹水,最长超滤时间12天。曾行核素肾功能检查显示肾小球滤过率严重降低,左肾和右肾GFR分别为19ml/min和13ml/min。曾做漂浮导管检查见PCWP 24mmHg,CVP 24cmH2O。曾考虑心脏移植,因肾功能严重低下而不能心脏移植。最终,患者在病情再次加重时,拒绝到医院治疗,20天后(于2012年1月4日)病故于家中。