黑色素瘤是由异常黑色素细胞过度增生引发的常见皮肤肿瘤,恶性度高,占皮肤肿瘤死亡病例的大部分。多发生于皮肤或接近皮肤的黏膜。

原发于消化道的恶性黑色素瘤罕见。文献报道,原发于消化道的恶性黑色素瘤好发于肛管、直肠或食管等位置,原发于胃的黑色素瘤极其少见。胃黑色素瘤多为转移瘤。黑色素瘤主要通过淋巴管道,也可以通过血道,转移至肝、肺、脑等组织,转移至胃的黑色素瘤少见,可发生于胃腔的任何位置,大体类型可分为:单个隆起型,表面可形成溃疡;多发隆起型,呈多个隆起型表现;弥漫型,类似Borrmann Ⅳ型胃癌。胃黑色素瘤须与原发于胃的腺癌、淋巴瘤等疾病鉴别。随着消化内镜技术的发展,超声内镜可作为诊断胃黑色素瘤的较好方法,超声下胃黑色素瘤呈弥漫性低回声改变,周边常可见肿大淋巴结。如病理及免疫组化结果提示HMB45和S-100阳性,则黑色素瘤的诊断可成立。

一般情况

患者谭×,男,47岁,胃镜检查时间2012-04-09。

主诉

反复腹胀伴黑便3个月,加重2周。

简要病史

近3个月来,患者反复出现腹胀,以进食后明显,伴黑便,当时未予任何诊治,近2周来,患者上述症状加重,逐渐出现乏力、食欲缺乏和体重下降,到当地医院就诊,行胃镜检查示胃体多发肿物,活检示黏膜慢性炎症。为求进一步诊治到我院就诊。门诊就诊时,患者家属诉其有20年吸毒史,否认有皮肤及黏膜黑色素瘤病史。查体:贫血貌,全身皮肤黏膜未见黑斑。全身浅表淋巴结未扪及。心肺查体未见明显异常。腹部稍膨隆,上腹部有轻压痛,移动性浊音阴性。门诊查血常规示血红蛋白92g/L,大便常规示OB(+),查肝功能示ALT 85U/L,AST 125U/L,ALB 30.1g/L。

初步诊断

胃肿物并出血;肝功能损害查因。

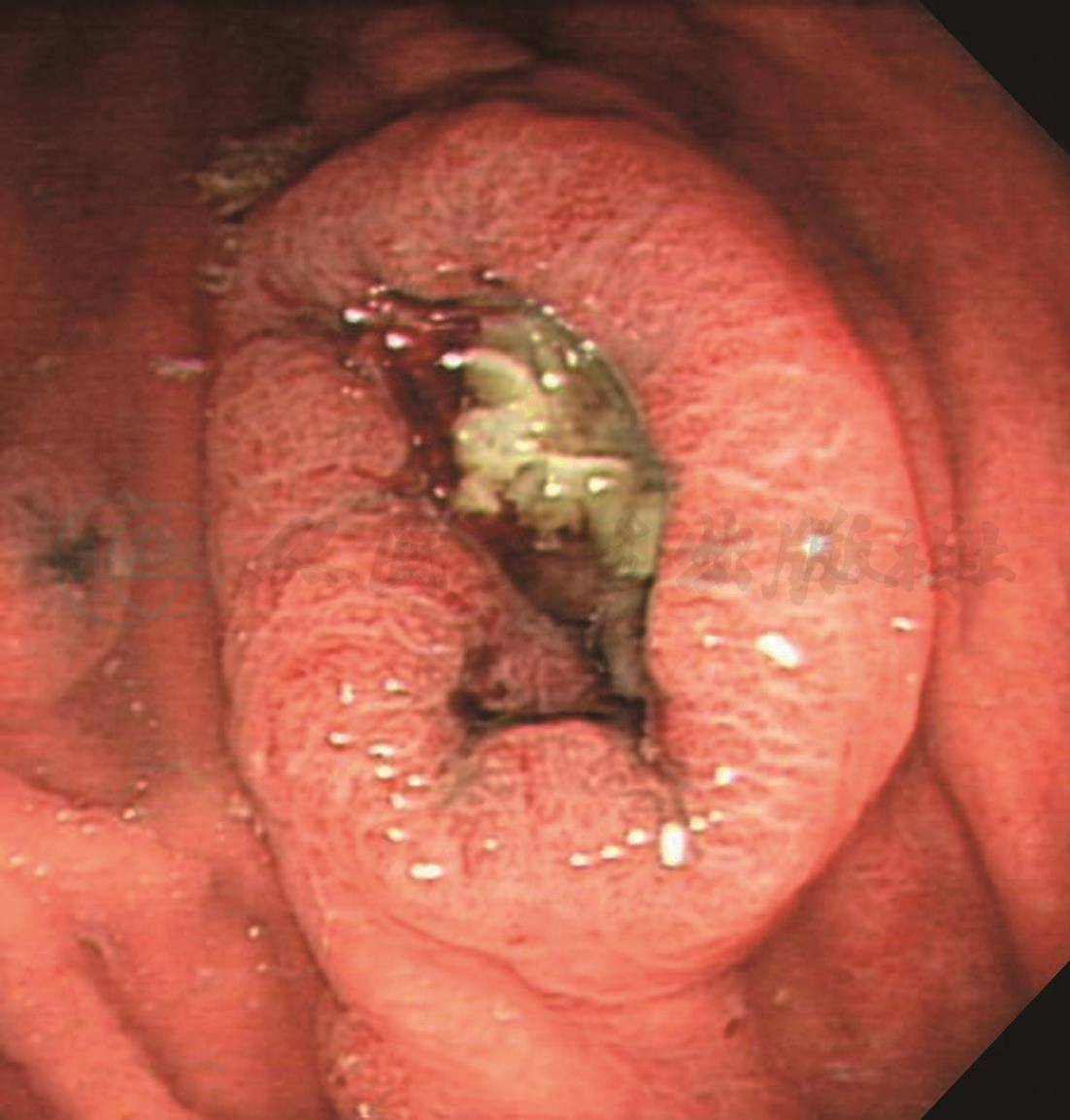

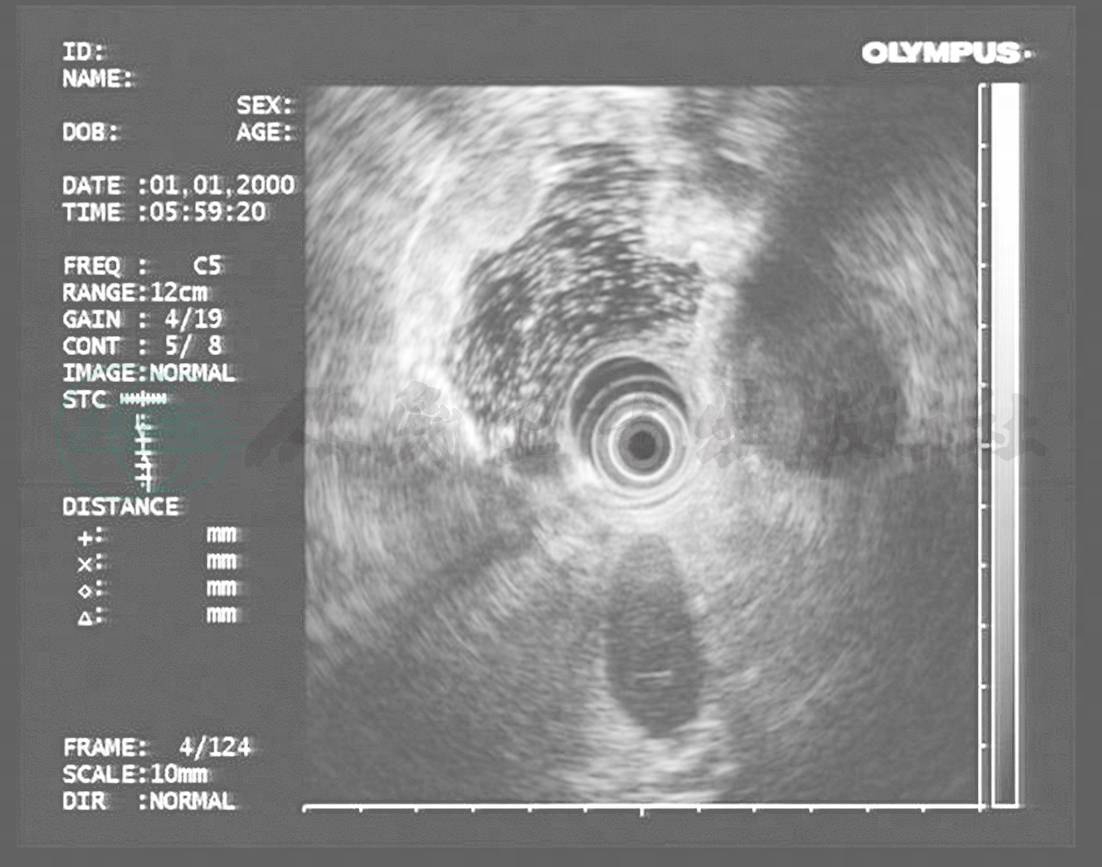

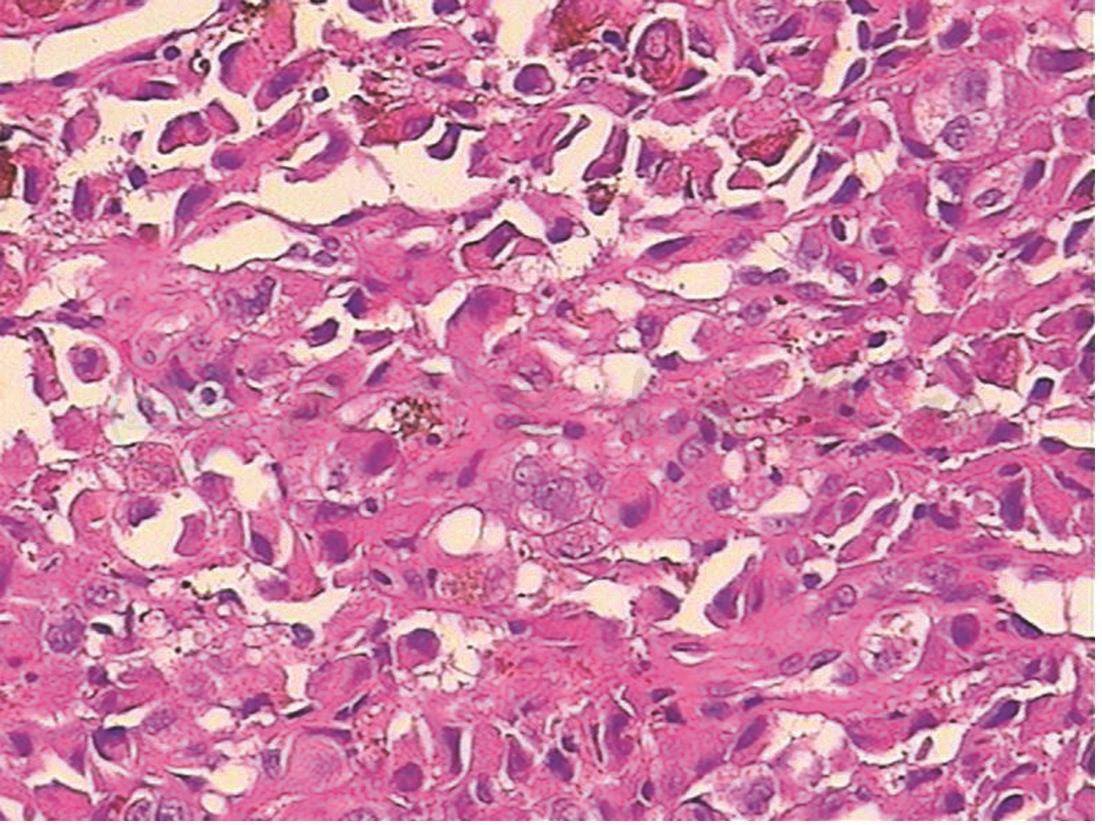

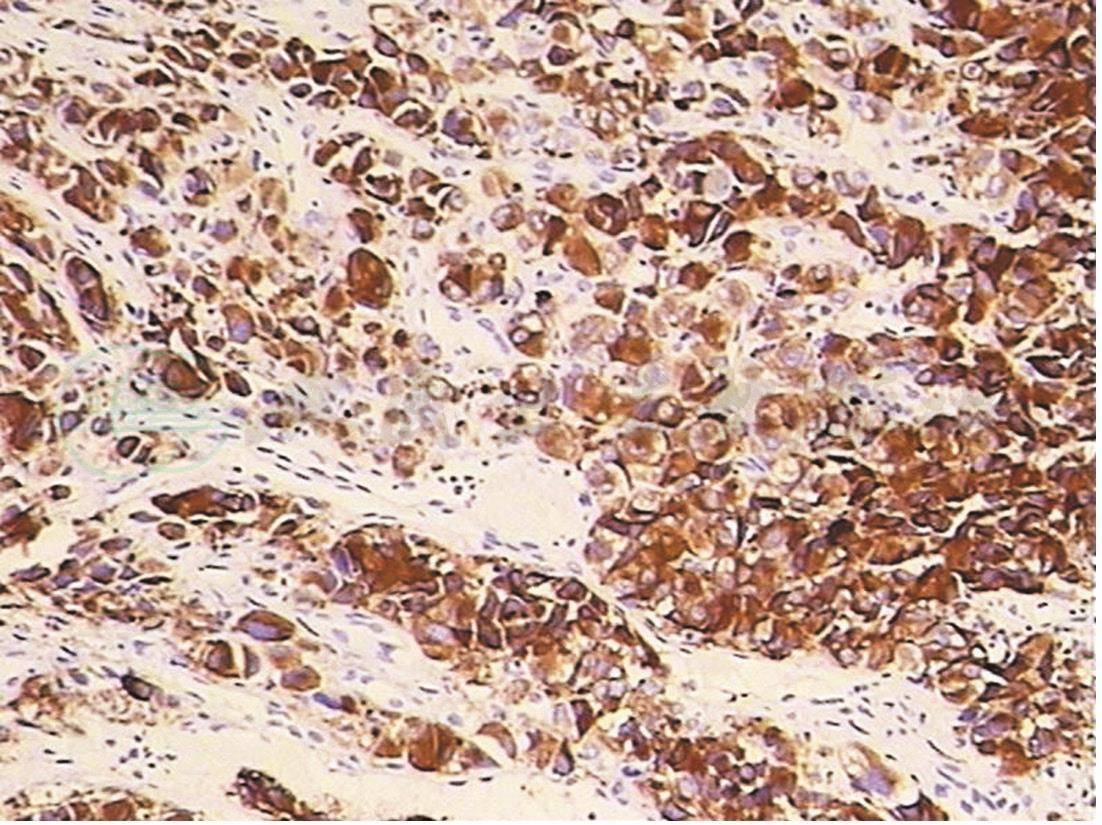

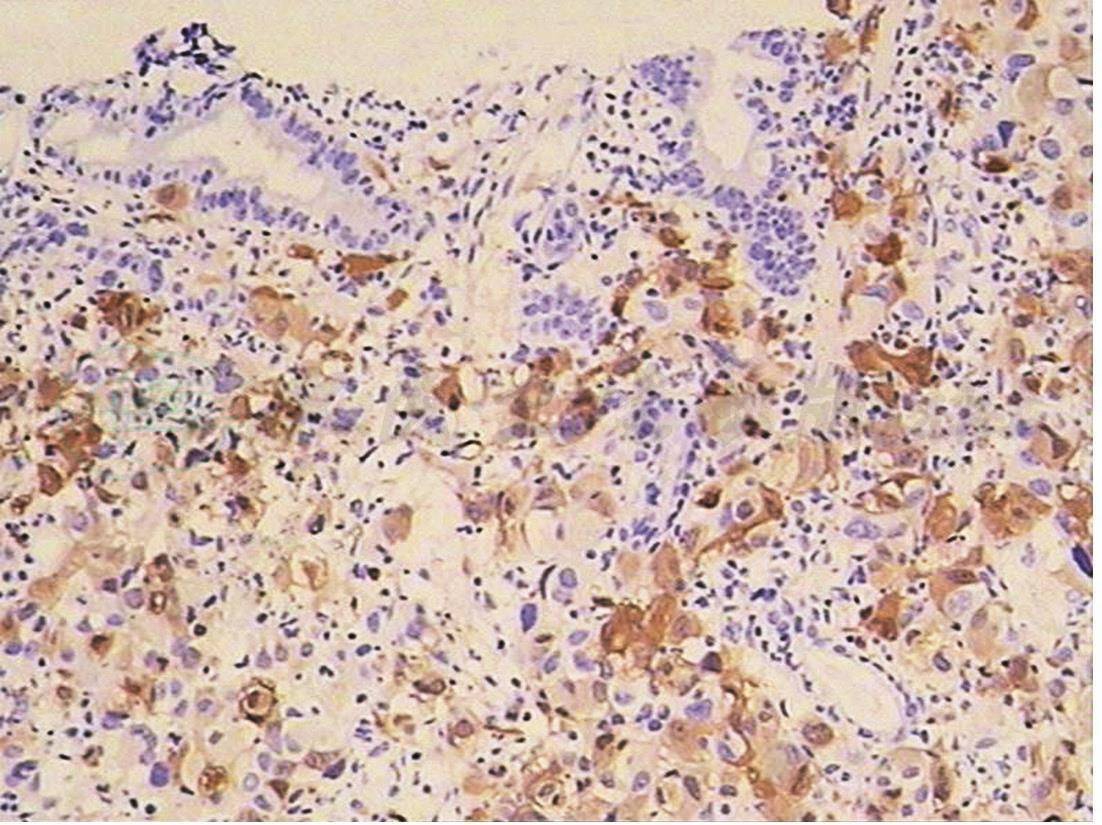

门诊接诊后,建议患者行超声内镜检查。检查中发现胃内有20余颗痘疹样或脐样隆起型病变,以胃体部最明显,病变顶部有黑色菊花瓣状凹陷,表面覆黄白苔,大小不等,约3mm×4mm至24mm×18mm(图1)。超声下见隆起型病变处顶部黏膜层断裂,黏膜肌层至黏膜下层结构消失代之以弥漫性低回声光团,回声均匀,较大者病变侵及管壁全层并突破浆膜层,切面大小约23.5mm×7.9mm。管壁周围见肿大淋巴结影(12.9mm×11.1mm低回声光团)及腹水征。所见肝脏内见切面大小约51.4mm×33.3mm、36.1mm×19.5mm的实性低回声光团(图2)。超声内镜检查后,在隆起型肿物溃疡边缘用打洞法取活检8块送病理检查,结果见瘤组织弥漫性成片分布,瘤细胞大小不等,胞质较丰富,部分胞核略嗜酸,部分较透亮,核呈圆形或卵圆形,体积相对较小,分裂象多见。免疫组化结果示HMB45(+),S-100(+)(图3)。

图1 胃多发黑色素瘤胃镜

A.胃镜示胃腔内见多发痘疹样或脐样隆起型病变;B.病变顶部有黑色菊花瓣状凹陷,表面覆黄白苔

图2 超声内镜检查

A.超声内镜见隆起型病变处顶部黏膜层断裂,黏膜肌层至黏膜下层结构消失代之以弥漫性低回声光团,回声均匀,较大者病变侵及管壁全层并突破浆膜层;B.管壁周围见肿大淋巴结影及腹水征;C.肝内见实性低回声光团

图3 胃多发黑色素瘤病理所见

A.病理见瘤组织弥漫性成片分布,瘤细胞大小不等,胞质较丰富,部分胞核略嗜酸,部分较透亮,核呈圆形或卵圆形,体积相对较小,分裂象多见;B.免疫组化结果示HMB45(+),S-100(+);C.免疫组化结果示HMB45(+),S-100(+)

建议患者住院,但患者及家属拒绝进一步诊治。

最后诊断

胃多发恶性黑色素瘤伴肝转移。