胃黏膜下恒径动脉破裂出血,又称Dieulafoy病,由法国外科医师Dieulafoy于1898年首先报道而得名。该病属先天性血管发育异常,使胃短动脉在分支进入胃黏膜肌层时,没有逐渐变细,而是保持1~3mm的恒定直径,故称为恒径动脉,当恒径动脉表面的黏膜由于各种原因形成糜烂、缺损时,可使恒径动脉破裂出血。临床表现为反复出现的呕血、黑便,出血量一般较大,严重时可有失血性休克的表现;同时,当出血造成血压降低时,出血可暂时停止,待血压上升后又再次出血,因此临床常表现为反复的出血。

该病变可发生在整个消化道,最常见位置为胃-食管连接处(GEJ)和胃体小弯侧,一般在GEJ下3~6cm处,内镜下表现为黏膜的浅小糜烂伴活动性出血,也可见到血管突出于黏膜表面,或黏膜表面有血凝块附着。根据报道,其在上消化道出血病因中约占0.3%~10%,由于患者统计来源不同,造成报道结果差别较大,但公认的观点是,其发病率可能被低估,主要原因是该病常在短时间内引起大量出血,使胃镜检查时胃腔显示不清,而在血压下降、急性出血暂时停止时,胃内的小病灶又易被忽视,可以说,Dieulafoy病少见,但绝非罕见,因此,对于原因不明的上消化道大出血,临床医师要警惕Dieulafoy病的可能。

Dieulafoy病的治疗方法包括内镜治疗、选择性胃左动脉栓塞和手术治疗。随着内镜技术和器械的不断进步,目前内镜下治疗已成为首选的方法,根据不同的情况可单独或联合使用内镜下注射止血、钛夹止血、氩离子凝固术或套扎止血等。

一般情况:患者李××,男,46岁,胃镜检查时间2012-01-30。

主诉:间断呕血1天。

简要病史:患者入院前1天无明显诱因出现呕血,为暗红色血液,总量约400ml,在当地经对症、输液治疗,于入院当日下午再次呕血1次,量约600ml,并伴头昏、心慌,予输血后转入我院。

患者既往有长期吸烟、饮酒史,饮酒约20年,每日饮高度白酒7~8两,吸烟25年,每日20支。否认肝炎病史,发病前无NSAIDs服用史。

入院时血压120/70mmHg,脉搏90次/分,查体见轻度贫血貌,腹部无阳性体征。辅助检查:血红蛋白84g/L。

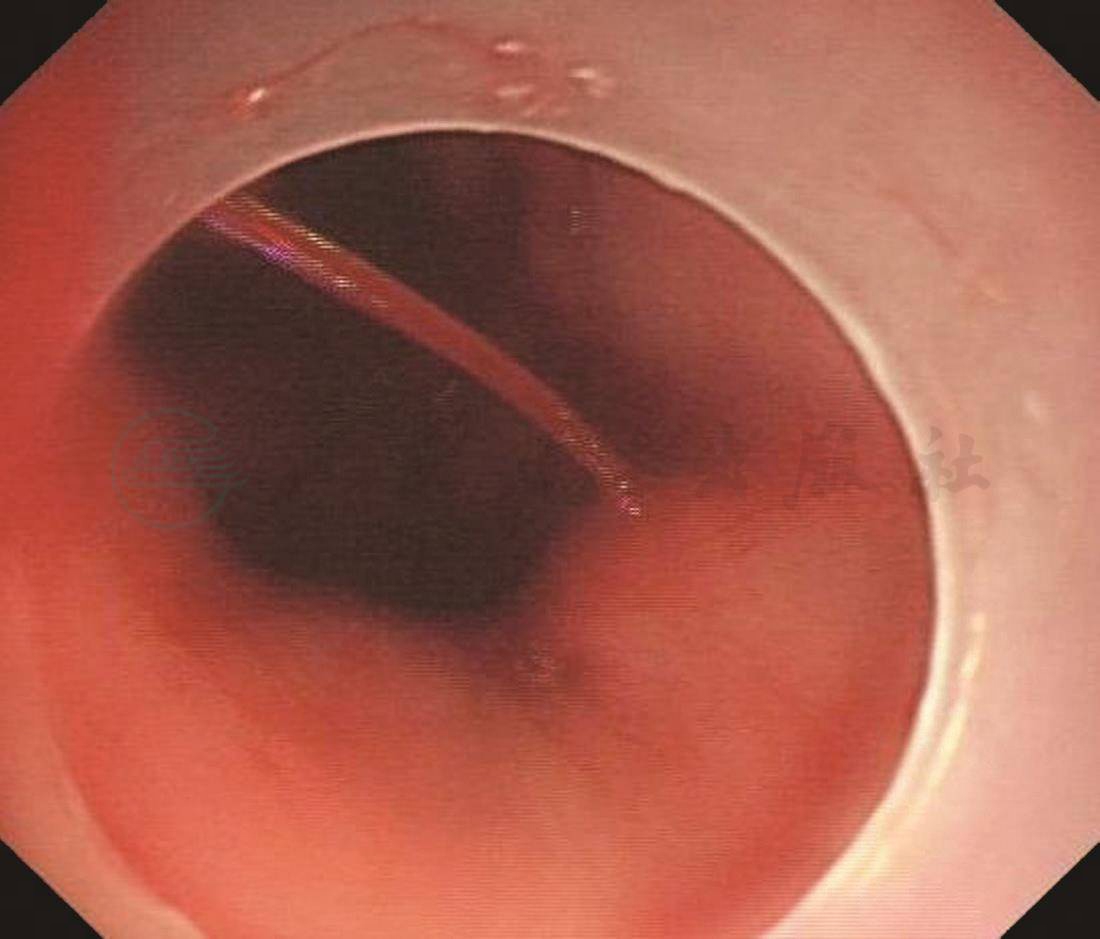

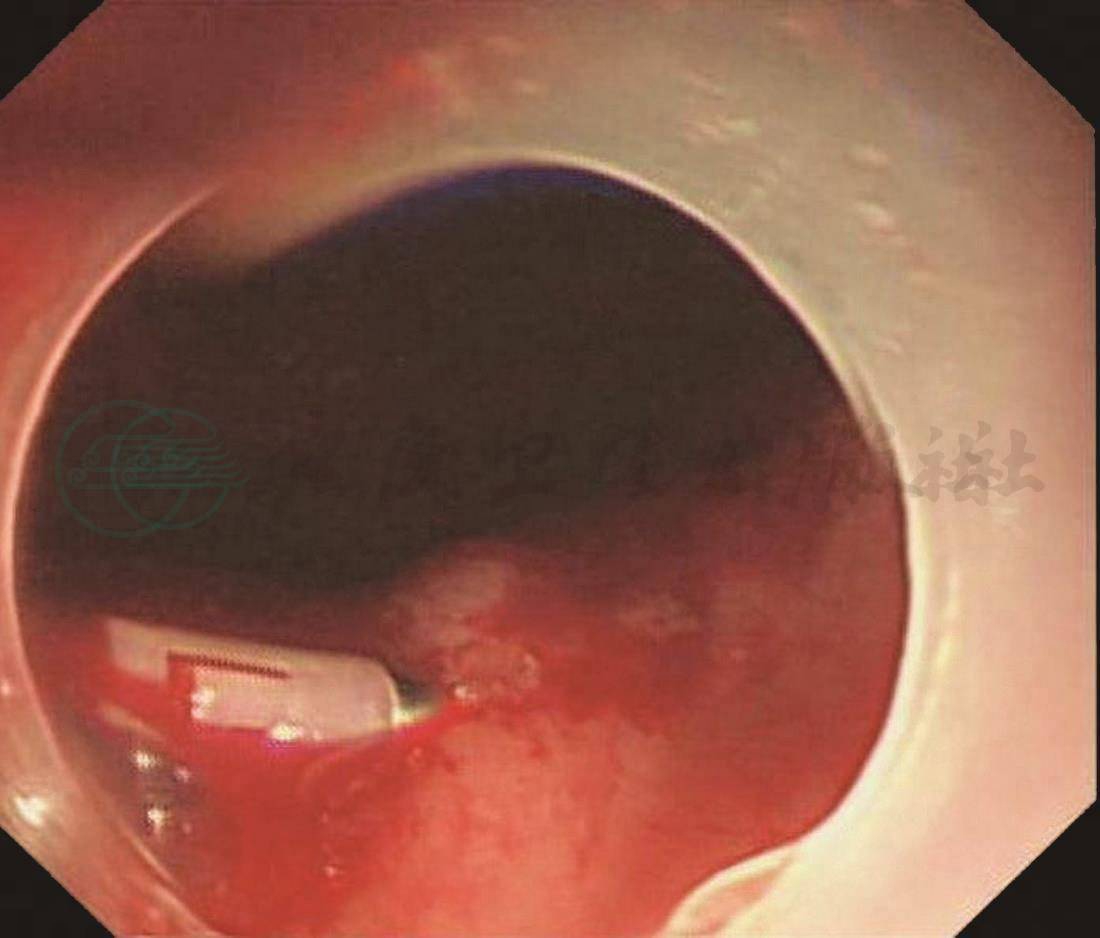

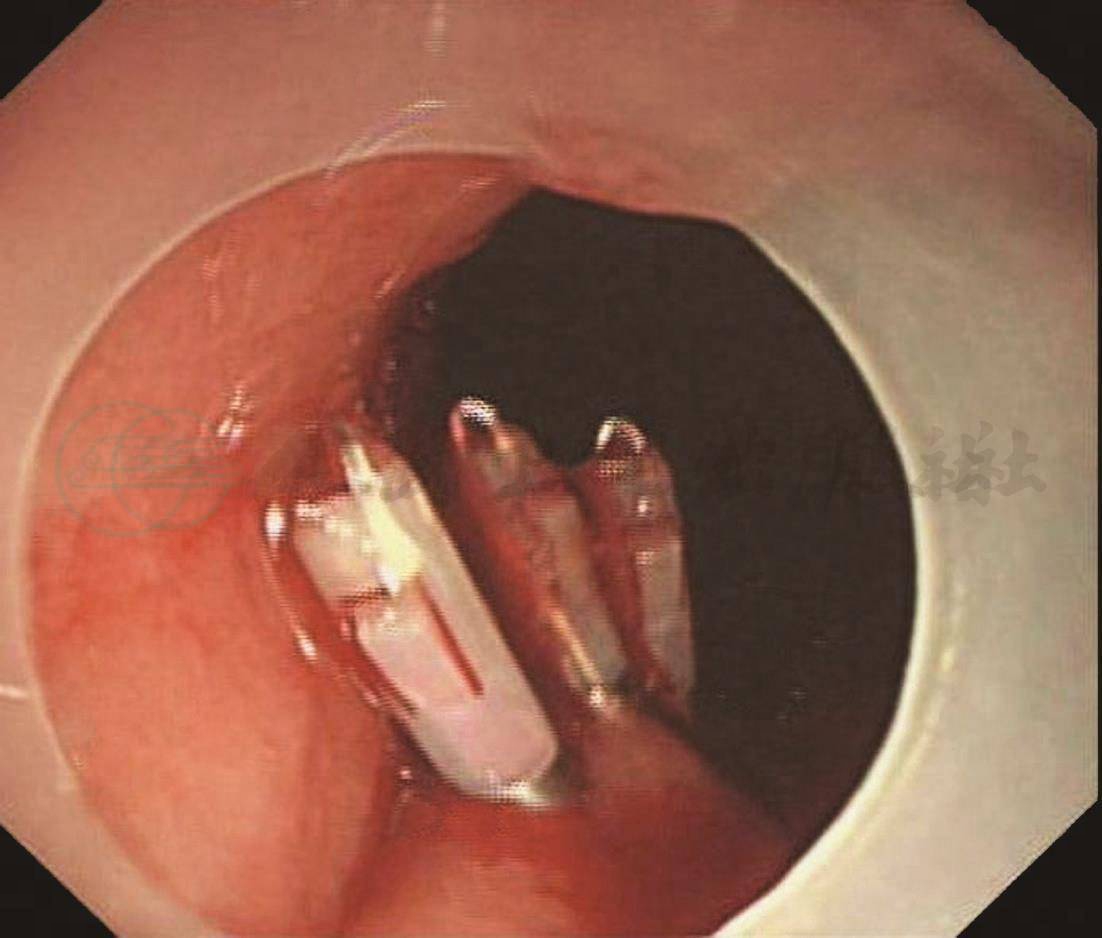

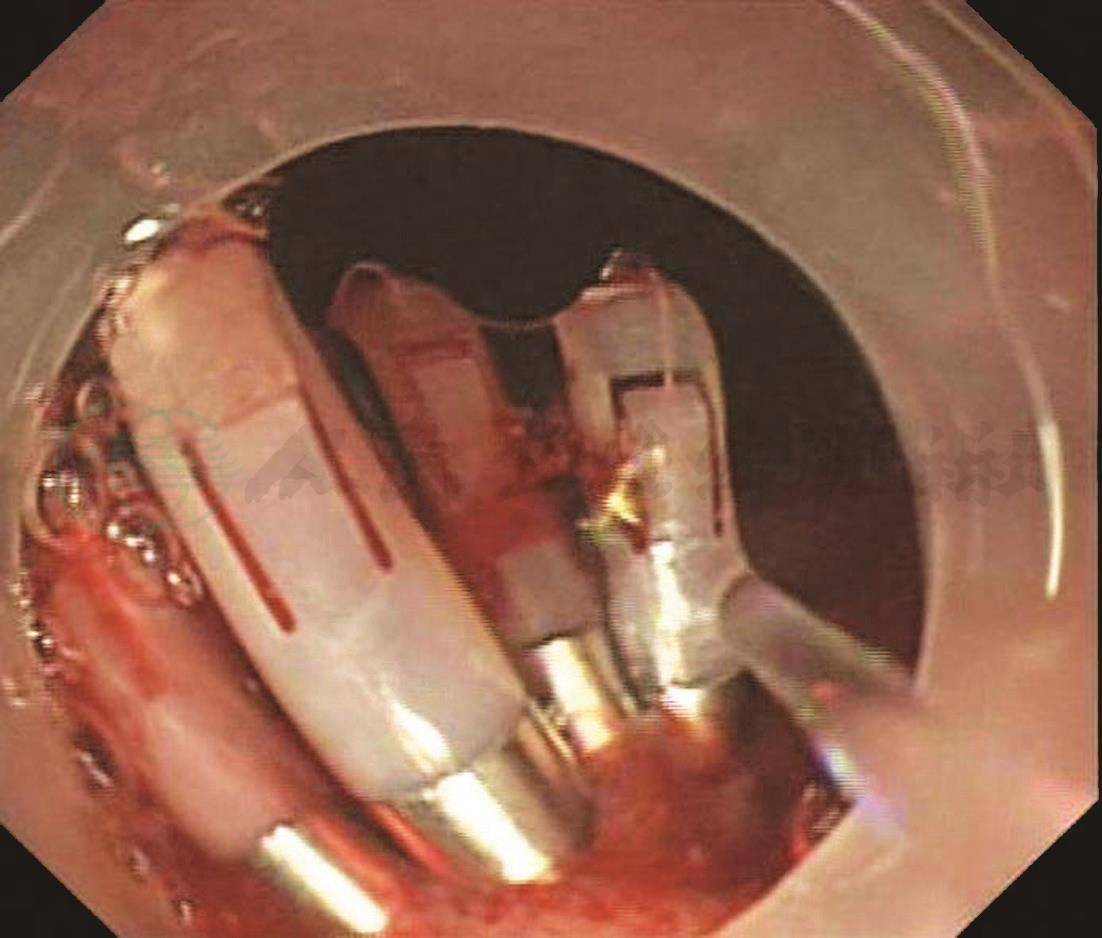

入院后立即予输血、补液,在生命体征平稳时行急诊胃镜检查(图1)。镜下见胃腔内大量暗红色血液,贲门下方约3cm处小弯偏后壁动脉搏动性出血,遂更换带副冲水功能的治疗内镜,并在内镜前端安置透明帽,镜下予4枚钛夹夹闭出血动脉。根据内镜检查结果,确定诊断为“胃黏膜下恒径动脉破裂出血”。患者在内镜治疗后未再有呕血,于2012-02-03复查胃镜,见钛夹在位,胃腔内黏液湖无血性液体。

A.胃镜检查见贲门下方约3cm处动脉搏动性出血,更换带透明帽的治疗镜

B.第1枚钛夹放置过程中,稍旋转镜身,使病变位于视野6~7点处,方便钛夹放置

C.第1枚钛夹放置后,搏动性出血停止

D.在第1枚钛夹的前方放置第2枚钛夹

E.第3枚钛夹置于第1枚钛夹的后方

F.在第1枚与第3枚钛夹间放置第4枚钛夹后,冲水确认没有活动性出血

图1 急诊胃镜诊疗过程