患者女性,56岁,于2012年7月13日入院。

一、主诉

发热、恶心、呕吐1周。

二、病史询问

患者为农民,主要从事海参养殖工作,久居海边丘陵地区。既往身体健康。本次发病无明确诱因,病初头晕、头痛、周身乏力,未在意,1周后出现发热,体温38~39℃,呈持续性发热,伴明显恶心、呕吐等胃肠道症状,自服“感冒药”无好转,就诊于当地医院。血常规:白细胞计数2.2×109/L,中性粒细胞百分比72.7%,中性粒细胞计数1.61×109/L,淋巴细胞百分比23%,淋巴细胞计数0.51×109/L,血小板计数59×109/L。彩超提示右腋窝多发肿物,较大者3.5cm×1.0cm,界清。胸部CT示双肺未见异常。临床疑诊“病毒感染、淋巴瘤不除外”。给予“喜炎平”静脉滴注,病情无缓解,伴周身乏力、频繁呕吐,少尿(尿量约每日200ml)。

三、临床分析

患者既往健康,急性起病,病史1周,以发热为主要表现,感染性疾病较为常见,因伴有多发淋巴结肿大,非感染性发热如淋巴瘤等不能完全除外。如果是感染性发热,何种病原体可以导致发热、恶心、呕吐、淋巴结肿大和血小板减少呢?

患者感染中毒症状较重,依据病史和外院检查资料:无局灶感染的证据,无免疫缺陷及糖尿病等导致免疫力低下的基础疾病,无拔牙、皮肤黏膜化脓性感染病史,故脓毒血症、感染性心内膜炎等全身感染性疾病可能性不大。因此初步诊断:病毒感染可能性大,流感病毒?

评价:这是初次病史采集,问诊内容似乎比较全面,但没有针对特殊居住环境“久居海边丘陵地区、居住平房”继续“刨根问底”。因为患者高热,少尿,如果曾接触老鼠,需要高度疑诊汉坦病毒引起的“流行性出血热”。即“急性传染病”的疑似诊断对于发热患者非常重要。

四、体格检查

体温38.8℃,心率72次/分,呼吸22次/分,血压90/60mmHg。神志清楚,问答合理,精神萎靡,懒言,急性热病容,结膜无苍白,巩膜轻度黄染,周身皮肤黏膜无出血点,右腋窝顶部可触及一枚不规则肿块,直径3.0cm×4.0cm,质硬、轻压痛、活动度差,与周围组织无粘连,表面皮肤可见点状破溃、结痂,皮肤颜色正常,皮温略高。口唇无发绀,双肺呼吸音粗,未闻及干湿性啰音,心律齐,各瓣膜听诊区未闻及杂音及额外心音,腹平软,无压痛、反跳痛及肌紧张,肝脾未触及,肝区轻叩痛,Murphy征阴性;四肢、神经系统等检查未见异常。

评价:入院体检发现“右腋窝淋巴结肿大,表面皮肤点状破损,似有叮咬痕迹”,这些信息都未能引起足够的重视,是因为前面病史采集时忽略了居住环境的重要深层次信息。

五、实验室和影像学检查

1.血常规:白细胞计数2.2×109/L,中性粒细胞百分比62.7%,淋巴细胞百分比28.6%,血小板计数24.4×109/L。

2.生化肝功能、肾功能:丙氨酸氨基转移酶177IU/L、天门冬氨酸氨基转移酶503IU/L;血尿素氮7.7mmol/L、血肌酐50μmol/L。

3.凝血象:APTT 35.9秒,D-二聚体20320μg/L,纤维蛋白原1.15g/L。

4.尿蛋白:阳性。

5.血沉4mm/h,铁蛋白(SF)>2000ng/ml。

6.动脉血气分析(未吸氧):pH 7.47,PaO2 61.7mmHg,PaCO2 35.3mmHg。

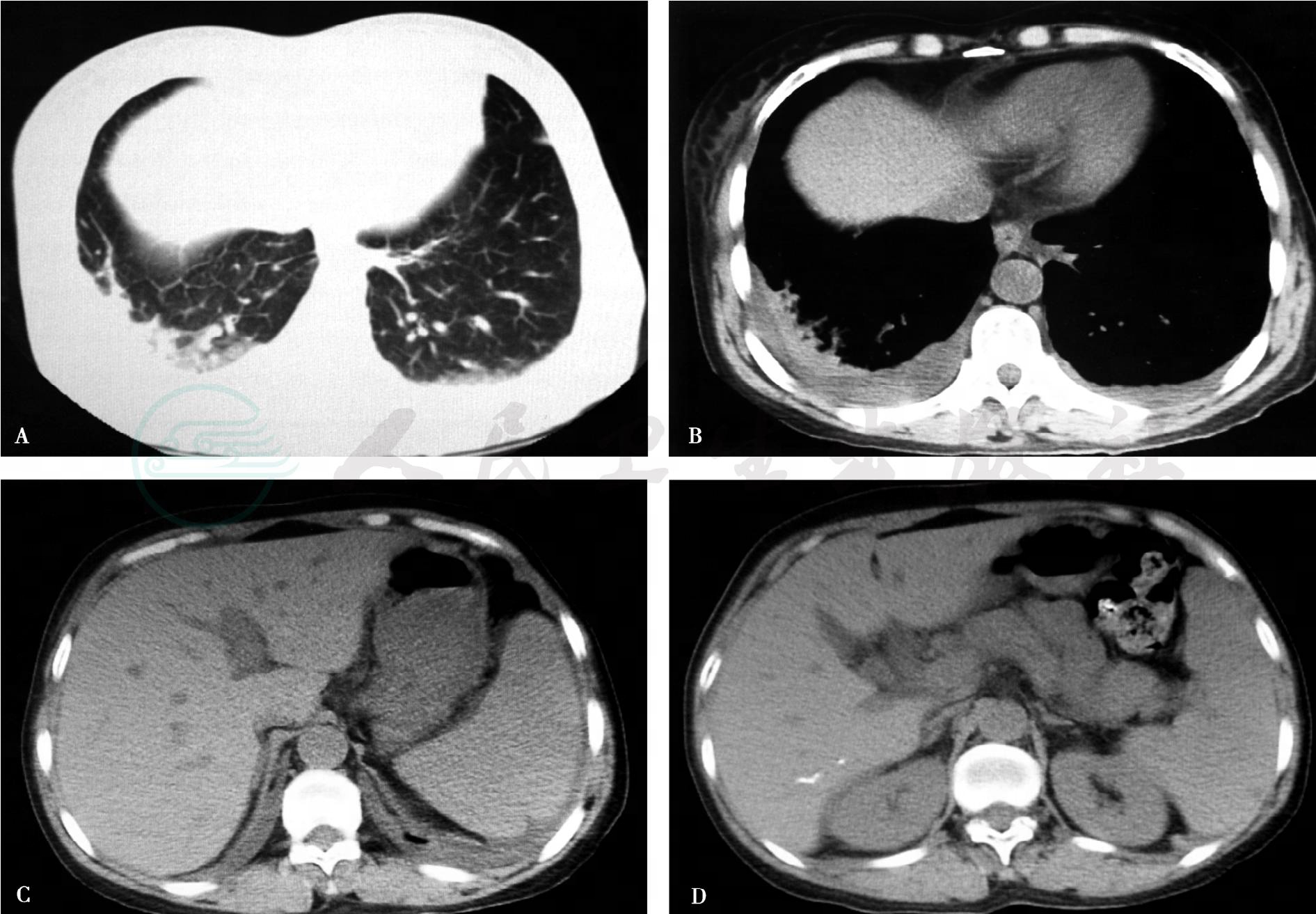

7.全腹CT:(2013年7月15日,图1)双肺下叶少许斑片影、双侧胸腔少量积液,肝右叶胆管结石,胆囊炎,脾增大,少量腹水,上腹部肠系膜周围可见少许渗出。

图1 全腹CT

六、临床分析

患者女性,既往健康,急性起病,病史仅一周,以发热、恶心呕吐为主要表现,伴有淋巴结肿大、血小板减少及少尿和胸腔积液表现。全身症状较重,入院后辅助检查提示多器官受累:白细胞和血小板减少;肝功转氨酶升高;蛋白尿;Ⅰ型呼吸衰竭;凝血指标提示APTT轻度延长、D-二聚体明显升高、纤维蛋白原下降;以上检查结果提示短期发病后多系统受累。病因分析如下:

1.该患者在当地医院就诊曾应用“喜炎平”等中药静脉滴注治疗,是否存在“喜炎平”过敏反应,进一步启动“系统性炎症反应”导致严重得多器官损害呢?国家药监局已经提示关注“喜炎平注射液引起严重过敏反应”的问题。但该患者停用“喜炎平”已经5天,症状呈持续性进行性加重,单纯用药物过敏反应难以解释。

2.发热患者,短时间伴有严重多器官受累症状,必须考虑到“急性传染病”可能。

(1)流感或相关病毒感染:由于当时当地无流行病学史,周围无类似病例,病程10余天仍无自限性趋势,且病情越来越重,故流感病毒感染可能性不大。

(2)伤寒:典型病例以持续发热、相对缓脉、神情淡漠、脾大、玫瑰疹和血白细胞减少等为特征,该患者发热伴明显的消化道症状,精神萎靡、累及多器官系统,故行肥达试验、便培养等检查。

(3)流行性出血热:是由汉坦病毒引起的急性、地方性、自然疫源性传染病。病情危急,并发症多,病死率高。其主要病理变化是全身广泛性的小血管和毛细血管的损害。临床上以发热、出血、肾脏损害为三大主症,典型病例表现为五期经过,即发热期、低血压休克期、少尿期、多尿期和恢复期。该患者生活在海边丘陵地区,居住平房,生活环境有接触老鼠可能,虽无明显皮肤黏膜出血表现,但发热的同时有血小板减少的突出表现,同时也伴有肾脏受累依据:尿蛋白阳性、入院时日尿量约200ml。尽管追述病史时患者否认直接接触老鼠,但上述临床表现仍需要高度疑诊流行性出血热。

综上考虑:流行性出血热可能性大,应当行流行性出血热抗体检查。