患者男性,20岁,于2013年2月15日外院住院,2013年3月14日转入我院。

一、主诉

发热、胸痛、气短3天(备注:本病例描述从首次外院住院开始)。

二、病史询问

患者为高中学生,体育特长生。既往体健,无慢性咳嗽、喘息病史,无外伤、手术、长时间卧床史。急性起病,受凉后出现寒战、发热,体温最高达41℃,伴有咳嗽、左前侧胸钝痛,活动时感气短,无喘息,无咯血。2013年2月15日于外院住院。

评价:这是初次病史采集,所获得的信息是一个青壮年,着凉后急性起病,高热、咳嗽,出于经验性思维很容易考虑到肺部感染性疾病,因此忽视了气短的存在,没有对“气短”进行详细询问,也把胸痛当成了咳嗽的并发症或反应性胸膜炎而没放在心上。外院初诊医师病史采集的不全面使诊断迷失了正确方向。

三、体格检查

外院入院查体:体温38.6℃,心率94次/分,呼吸20次/分,血压130/80mmHg。神志清楚,问答合理,口唇无发绀,双肺呼吸音粗,未闻及干湿啰音,心率94次/分,律齐,各瓣膜听诊区未闻及杂音,腹平软,无压痛反跳痛及肌紧张,肝脾肋下未触及,肝肾区无叩痛,双下肢无水肿。

四、实验室和影像学检查

1.血常规:白细胞计数10.35×109/L,中性粒细胞百分比75.14%,血小板计数361×109/L。

2.心电图:正常;心脏彩超:主动脉瓣及三尖瓣轻度反流。

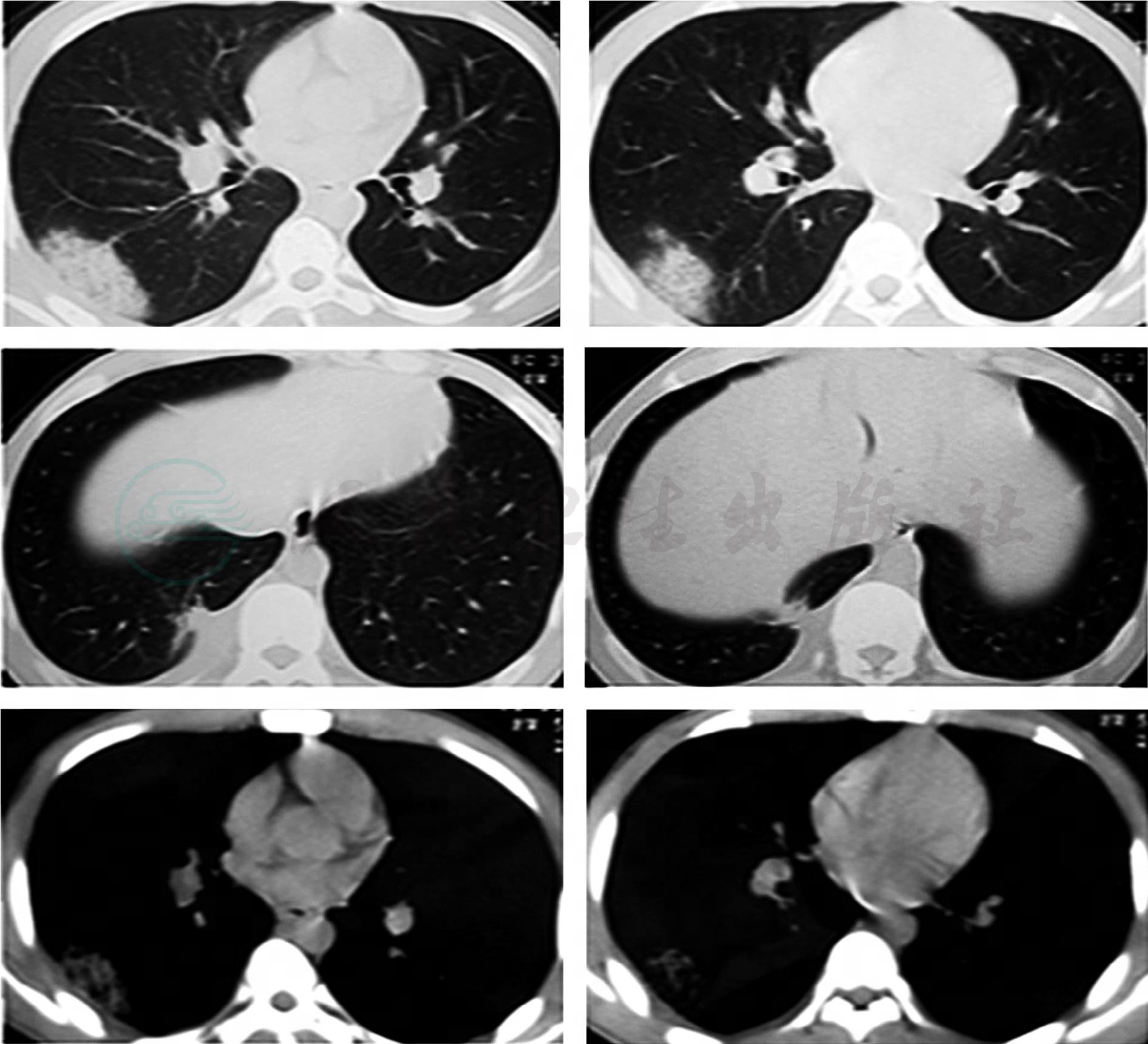

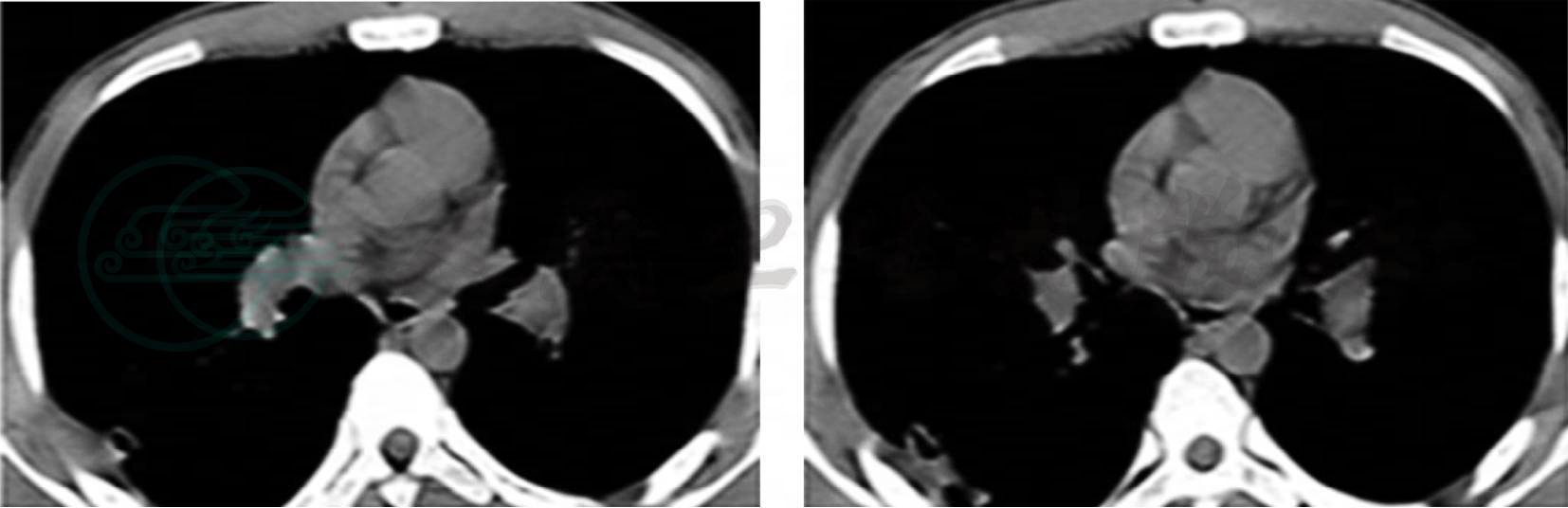

3.胸部CT:右肺下叶外后基底段散在斑片及片状渗出影,部分病灶呈楔形,尖端指向肺门,右下叶后基底段近脊柱旁片状阴影内见密度减低区,病灶与胸膜粘连(图1)。

图1 胸部CT

评价:一个年青体壮、无肺部基础疾病的患者,胸部CT提示右肺下叶散在斑片影就会导致气短?患者无喘息,双肺无干湿啰音,无小气道疾病依据,影像学改变与临床症状之间的“不匹配”没有引起医生的高度重视;对于胸痛伴活动后气短的患者未行血气分析和D-dimer化验等进行常规鉴别诊断分析,导致临床思路偏离了正确方向。

一、调整治疗方案及疗效

予低分子肝素钙0.4ml,每日2次,皮下注射;同时予华法林5mg,每日1次,口服,监测凝血象及血小板,注意有无出血倾向,待INR达标24小时后停低分子肝素钙。

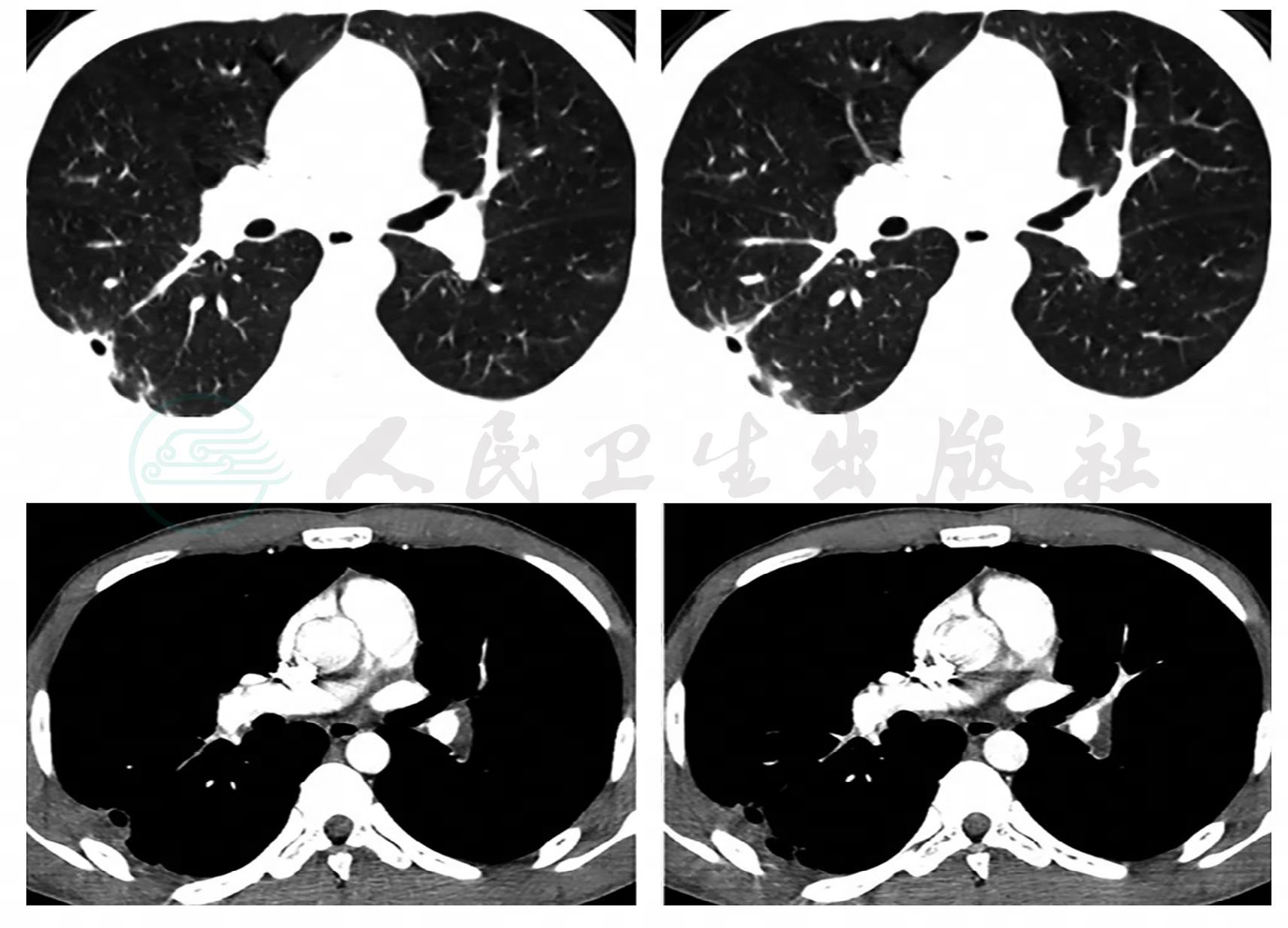

病情明显好转,肺栓塞三联征基本消失,2013年3月26日复查CTPA+双下肢CTV示:右肺中下叶肺动脉分支、左肺下叶肺动脉分支可见充盈缺损影,肺动脉的栓子负荷较前明显减少,双下肢静脉未见明显异常充盈缺损影,未见异常狭窄及扩张。右肺可见结节影、团片影,较前有所吸收好转(图5)。化验结果显示PT 31.7秒(9~13秒)、INR 2.65、D-二聚体500μg/L,提示抗凝有效并达标,建议患者继续口服华法林抗凝治疗。至此故事似乎该画上一个圆满的句号了,但临床实践总是没有想象中那么顺利。

图5 2013年3月26日复查CTPA

六、再起波折

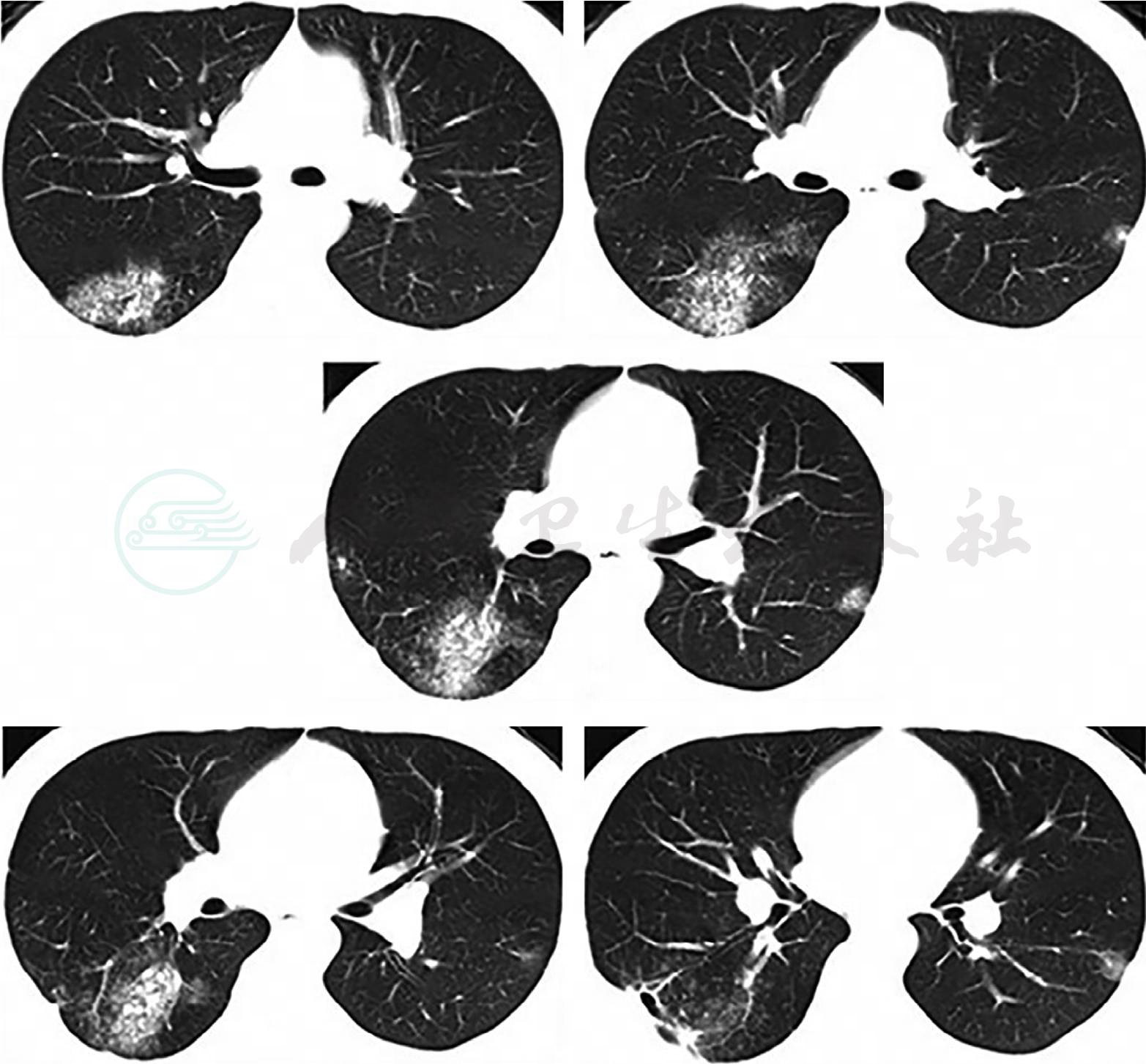

出院后患者规律口服华法林(双日2.5mg/d、单日1.25mg/d),于出院后第4天,再次发生咯血,为鲜红色,血量较病初增多,24小时可达50ml,并再次出现气短,当地医院给予对症处理(具体不详)并停用华法林,3天后患者因仍有少量咯血再次入我院。行胸部CT(2013年4月5日)显示双下肺新发磨玻璃样渗出影,将原有病灶掩盖,考虑为肺泡积血,纵隔窗显示右下肺空洞病灶基本同前(图6)。

图6 胸部CT(2013年4月5日)

再次入院后的进一步处理:因患者咯血仍未停止,故继续停用华法林口服,观察咯血的颜色及量的变化以及气短情况,并复查血常规、血浆凝血象、D-二聚体等。

再次咯血的原因分析如下。

1.肺梗死致咯血

患者肺栓塞诊断明确,右下叶有“肺梗死”灶,梗死灶的空洞仍未完全愈合,故首先考虑为肺梗死导致咯血可能性大。

2.支气管扩张合并咯血

患者1个半月前有急性肺部感染病史,病初影像学提示右下肺片状渗出影,现复查胸部CT右下叶病灶逐渐挛缩,似陈旧病灶,其内可见条索影,但影像学未见扩张的支气管影,因此支气管扩张诊断依据不足。

3.血管炎、肉芽肿性疾病所致咯血

青年男性,20岁,活动后气短3个月,伴有间断咯血,病初曾有发热,影像学表现多发、多形态的斑片影伴空洞形成,明确诊断肺栓塞并规范有效抗凝治疗仍反复咯血,需考虑血管炎、肉芽肿性疾病(此类疾病可导致血管内皮损伤致血栓形成)等结缔组织病可能。为寻找该青年患者血栓疾病原因,患者首次转入我院时即完善免疫指标相关检查,结果提示均阴性;第二次入院复查免疫指标,结果也提示阴性。故目前此类疾病诊断依据不足。

4.特殊病原菌感染引起咯血

青年男性患者,病程初期有感染症状,右肺下叶曾出现斑片影伴空洞形成,部分病灶沿支气管走行分布,应注意有无曲霉菌及结核菌感染。但患者未经抗结核和抗真菌药物治疗体温恢复正常,右下叶后基底段病变完全吸收,右下叶背段病变缩小,多次查痰结核菌及PCR、痰真菌涂片和培养均为阴性,结合临床,不支持上述特殊病原菌感染的诊断。

5.抗凝药物导致的咯血

服用华法林过程中出现咯血再发,需警惕华法林药物副作用导致咯血。理论上,口服维生素K拮抗剂过程中,即使PT和INR维持在有效抗凝范围(PT延长至正常值的1.5~2.5倍,INR为2.0~3.0),也可出现出血并发症,即出血并发症的发生与PT和INR值并不呈一一对应关系。追述病史:患者出现第二次咯血后曾在当地医院急查凝血象提示APTT延长至80秒;次日(2013年4月3日)在我院急查凝血象示APTT下降至41秒,INR 2.2;2013年4月5日复查APTT为35.3秒、PT 20.10秒、Fib 2.14g/L、INR 1.78,凝血象逐渐恢复正常,但仍有咯血。

七、进一步治疗和结局

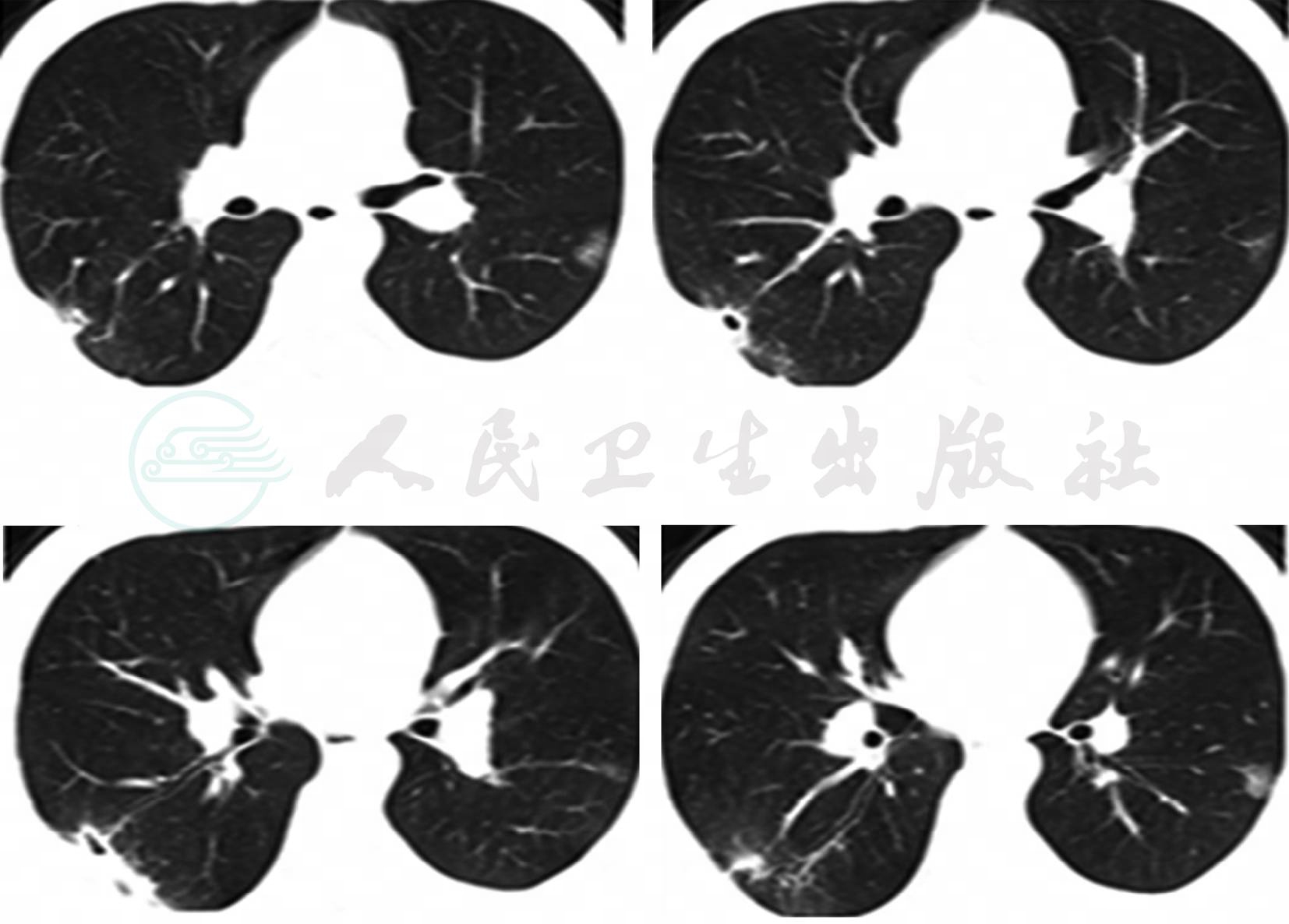

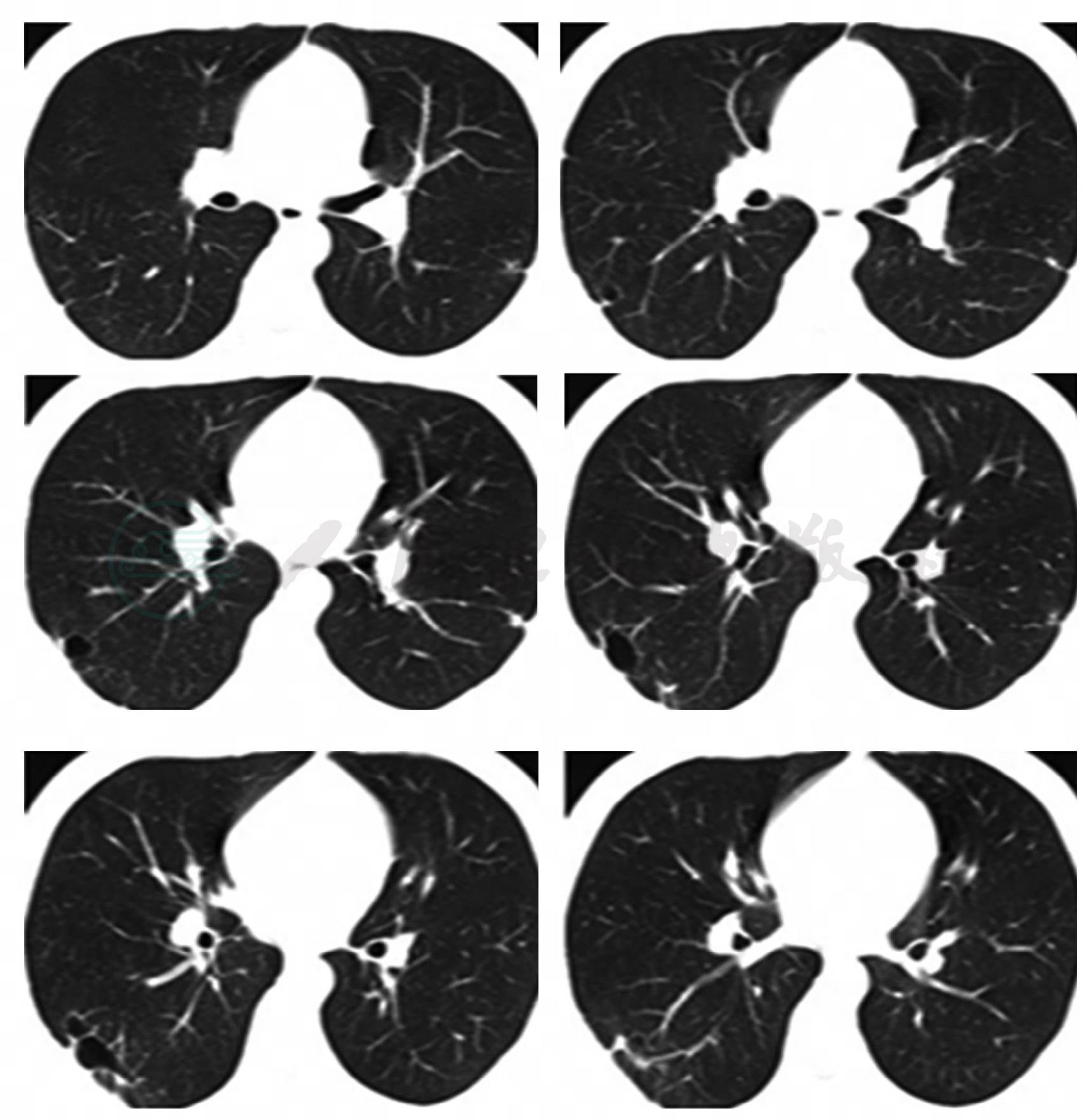

停用华法林观察1周,咯血和气短症状逐渐缓解,2013年4月14日复查胸部CT与2013年4月5日相比较,新发的磨玻璃影全部吸收,进一步证实为肺泡积血导致;而左肺下叶沿支气管走行斑片影、粟粒影与2013年4月5日比较明显吸收,原右下叶空洞较前进一步缩小(图7)。结合患者临床表现和影像学特征,考虑咯血原因为华法林药物副作用和(或)肺栓塞导致肺梗死所致,故改为低分子肝素皮下注射抗凝治疗。后咯血逐渐减少,出院后继续规律低分子肝素治疗。2013年5月22日患者门诊随访,无咯血,无气短,无胸痛,无发热,复查胸部CT示右下肺空洞基本吸收,遗留两个薄壁的小空腔及少许条索影(图8)。考虑患者为青年学生,久坐习惯可去除,规范低分子肝素皮下注射抗凝治疗总疗程3个月后停止抗凝。2013年10月16日复查CTPA提示未见肺动脉充盈缺损。

图7 2013年4月14日复查胸部CT

图8 2013年5月22日复查胸部CT

规范治疗后咯血量通常逐渐减少,预后可。